【2026年最新版】香川県の相続登記義務化|3年期限・罰則・今すぐやるべき対策を完全解説

香川県の相続登記は「義務」です。

相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。

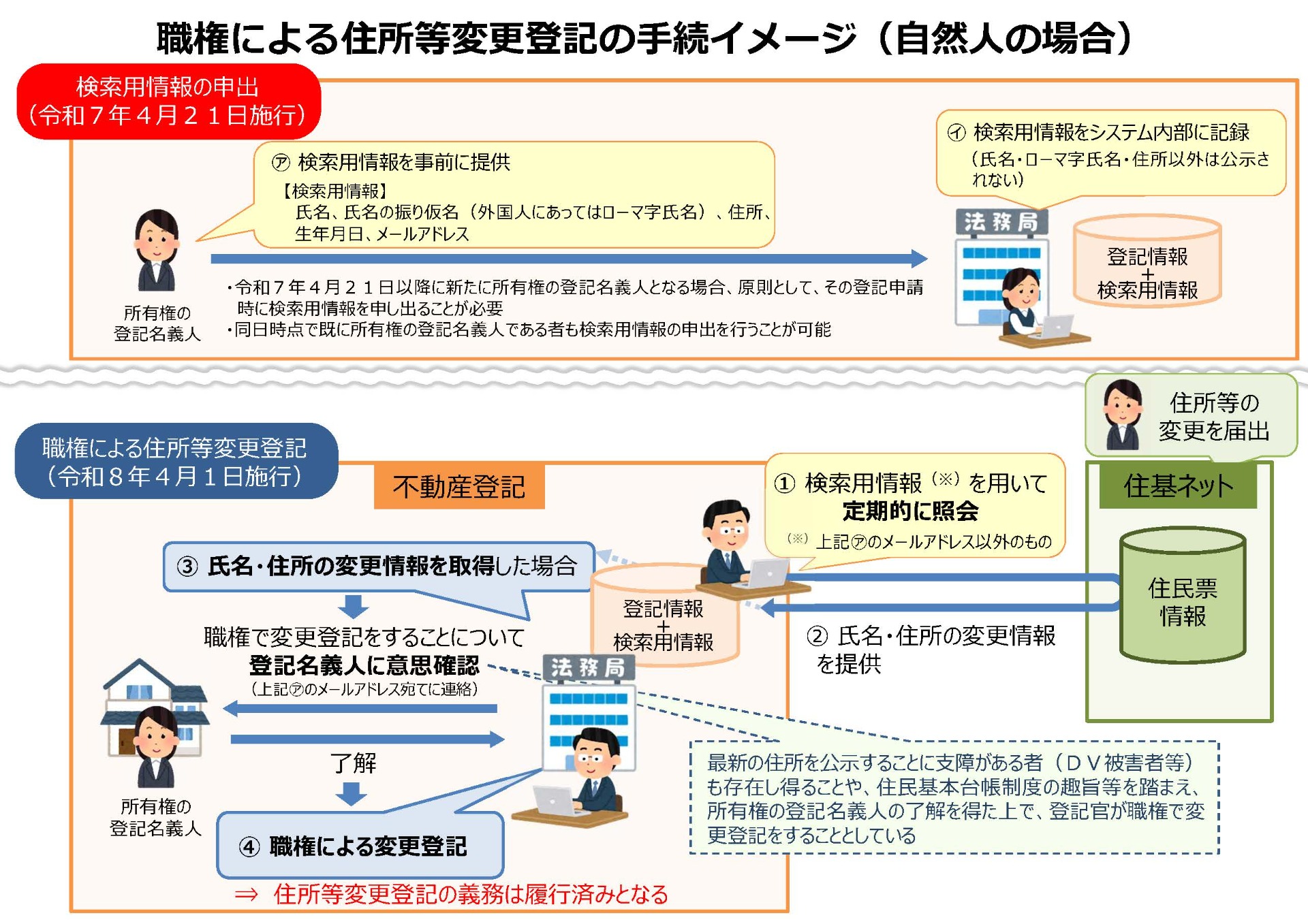

不動産の所有者情報を正確に管理するため、法務省では住所等変更登記を職権で実施する制度が導入されています。この制度の円滑な運用に向けては、「検索用情報の申し出書」を提出する必要があります。このブログでは、登記官が職権で住所変更登記を行うための準備とその運用方法について、司法書士としてわかりやすく解説します。(令和7年4月21日施行)

目次

1. 検索用情報の申し出書とは

「検索用情報の申し出書」は、不動産所有者や関係者が、住所変更登記を進めるために必要な情報を法務省に提供するための書類です。この書類は、登記官が職権で所有者の住所変更を行う際に利用されます。不動産の住所変更を速やかに反映させ、正確な情報を管理するために不可欠な手続きです。

司法書士として、不動産登記の更新や変更手続きにおいて、顧客がスムーズに対応できるよう、必要な情報を準備し、適切に申請するサポートを提供します。

2. 職権による住所等変更登記の背景

法務省が導入した職権による住所変更登記制度の背景には、不動産の所有者情報の正確性を維持する必要があります。従来、住所変更は所有者自身が申請する必要がありましたが、手続きを忘れてしまうことや長期間放置されるケースが多く、結果として登記簿上の情報が古くなってしまう問題が発生していました。

そのため、登記官が職権で所有者の住所変更を行う仕組みが設けられ、これにより、不動産の取引や相続手続きが円滑に進められることが期待されています。

3. 検索用情報の提出方法

「検索用情報の申し出書」は、法務省の所定のフォーマットに従い、必要事項を記入して提出します。提出は、原則としてオンラインで行うことができ、紙ベースの提出も可能です。提出の際には、申出書とともに、現在の住所や連絡先に関する証明書類も添付する必要があります。

具体的な手続きとしては、まず、法務省のウェブサイトから申出書をダウンロードし、必要な情報を正確に記入した上で、法務局に提出します。提出後、登記官が情報を審査し、必要な確認作業を行った後、住所変更が職権で実施されます。

(所有権移転登記と同時に届け出る場合)

(検索用情報のみ届け出る場合)

4. 検索用情報に含まれるべき内容

検索用情報には、以下の内容を記載する必要があります:

5. 住所変更登記の実施の流れ

住所変更登記は、以下の流れで進行します。

6. まとめ

今回の法務省による「検索用情報の申出」制度は、不動産の住所等変更登記を職権で実施する際に非常に重要な手続きです。所有者が情報を正確に提供することで、迅速かつ確実に住所変更が行われ、不動産登記情報の正確性が保たれます。

司法書士として、顧客の皆様が適切に情報を提出できるようサポートすることは、手続き全体のスムーズさに直結します。住所変更手続きに関して不明点がある場合は、早めにご相談いただき、適切な手続きを進めましょう。

詳しくは、法務省HPまで。

香川県の相続登記は「義務」です。

相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。

遺言書の必要性は家庭の事情だけで決まるものではありません。

地域の不動産事情、家族構成、人口構造によって相続トラブルの発生パターンは明確に変わります。

宇多津町の生前対策は

①不動産の名義確認 ②遺言書作成から始めるのが最優先です。

遺言書を作るべきかどうかの判断は、形式論ではなく個別事情の整理によって決まります。相続相談の現場では、資産額よりも不動産の性質や相続人構成が難易度を左右するケースが多く見られます。本記事では香川県17市町および徳島北部を念頭に、実務経験を基に遺言書作成判断の視点を整理します。