香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

司法書士を目指されている方へ(不動産登記法記述の論点1)

記述の論点について、過去問や模試からいろいろと学習されている最中だと思います。特に、今年の試験からは記述の配点が倍になりましたので、力を入れている方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産登記法の記述の問題の論点の一部をお話したいと思います。

目次

1.相続関連の論点(所有権)

①数次相続

➁代襲相続

③時効起算点前に所有者死亡の場合

2.相続関連の論点(根抵当権の債務者)

①確定前根抵当権

➁確定後根抵当権

1.相続関連の論点(所有権)

①数次相続

数次相続において、中間の相続が単独相続である時は、現在の相続人は直接自己のために所有権移転登記をすることができます。

例えば、X(祖父)が死亡し、その後A(父)が亡くなっており、1次相続も2次相続も他に相続人がいない場合、原因を以下のようにして直接自己に相続登記ができます。

原因 年月日A相続、年月日相続

※遺産分割協議の結果、その内容が数次相続の中間の相続が単独相続になるケースも同様に、相続登記を行うことが可能です。

➁代襲相続

「本来相続人となる人が被相続人が亡くなるよりも前に死亡していた場合や、何らかの理由により相続権を失っている場合に、その人の子が代わりに被相続人の財産を相続することをいいます。」つまり、数次相続とは異なり、本来相続人である方が、被相続人よりお先に亡くなった場合、その方に子供等がいた場合、その子が被相続人の相続人になるケースです。この辺りの知識が明確に区分けできていないと、悩むのではないでしょうか。

※数次相続では、被相続人の子(その後死亡)に配偶者・子供がいる場合、配偶者も相続人となりますが、代襲相続では、配偶者は相続人には含まれないという論点も重要です。

③時効起算点前に所有者死亡の場合

時効取得を主張する者がいた場合、登記簿上の名義人がすでに死亡していると、その方の相続人への相続登記が必要なのかどうかという論点です。

答えは「名義人からその相続人への相続登記を要します。」

④時効期間中に相続が発生した場合

それでは、占有者が占有を継続し時効取得するまでの期間中に、名義人が亡くなった場合、2つのパターンが考えられます。

(相続登記がある場合)

当該相続登記を抹消して、時効取得による所有権移転登記をするのか?相続登記を抹消することなく時効取得による所有権移転登記ができるのか?

答え「相続登記を抹消することなく、相続人から時効取得による所有権移転登記ができます。」原因日付は、時効取得の起算日となるので、相続の日付より前の原因日付となりますが、当然に許容されます。※この辺りをしっかり押さえておいてください。

(相続登記がない場合)

上記の事例で、すでにある相続登記を抹消しなくてもいいですが、相続登記をしていない場合は、被相続人から直接、時効取得による所有権移転登記はできるのか?

答え「できます。」ただし、義務者である名義人は既に死亡しているので、

被相続人A、Aの相続人をB及びCとすると、

「義務者 A

亡A相続人B

亡A相続人C」

という、表記になり、実質相続人と手続きをすることになります。

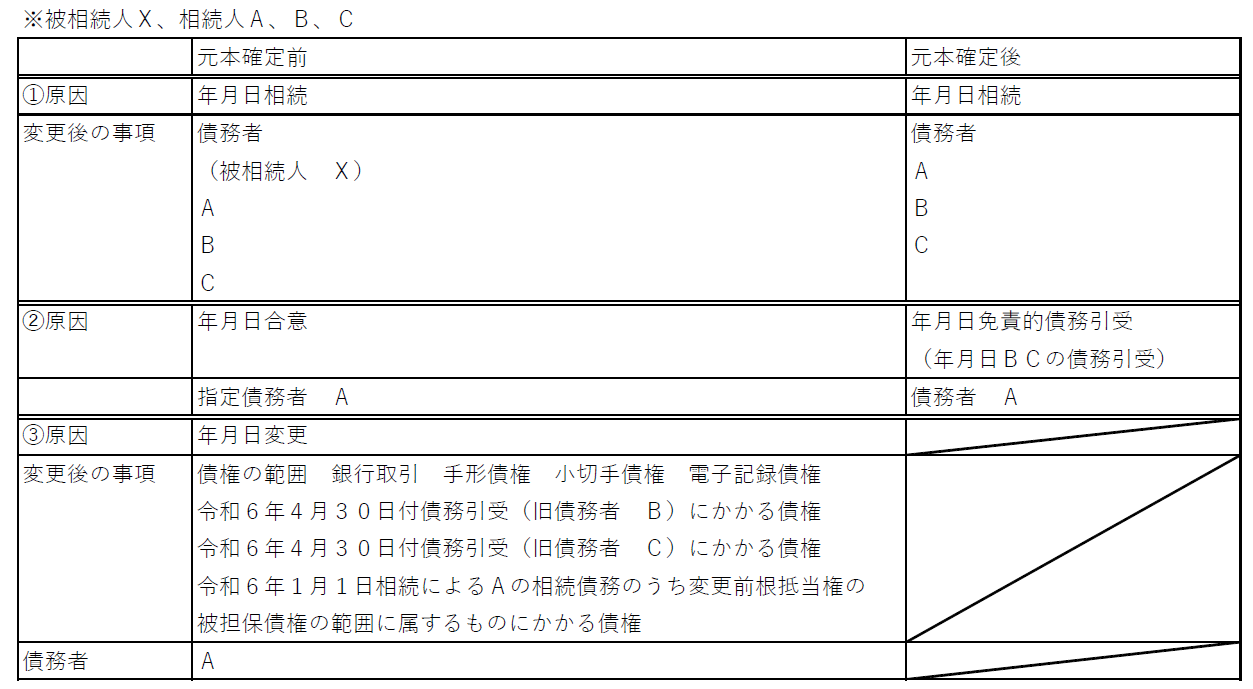

2.相続関連の論点(根抵当権の債務者)

こちらも、実務で実際に手続きをしたことがありますが、確定前と確定後で、その登記すべき内容は異なります。

①確定前根抵当権

相続発生後、6ケ月以内に3つの登記をしなければなりません。

「1 相続による変更登記」

「2 指定債務者の合意による変更登記」

「3 債権の範囲と債務者の変更登記」

1.2は、テキストなどでもよく出てくる内容ですのでわかると思いますが、3の変更登記の内容が、少し難解だと思います。

根抵当権の債務者とは、継続的に融資を受けたり返済したりできる方です。名義が変わると、あたらしい債務者の債務しか担保できなくなってしまい、これでは根抵当権者にとって都合が悪いです。ですので、債権の範囲に、すでに発生している債務を継続して、当該根抵当権で担保させるために、固定の債権として債権の範囲を変更します。

相続が発生した後は、相続人全員に債務が法定相続分で引き受けている状態になります。そして、その中の指定債務者となる方については、相続発生で引き受けた債務のみでいいですが、他の相続人も同じように債務を引き継いでいるわけです。そして、指定債務者の合意の日までは、その状態になっているので、その債務を固定の債権として被担保債権として入れ込んでおく必要がある訳です。

(事例)被相続人X、相続人A(指定債務者)、相続人B、相続人Cがおり、相続発生日を令和6年1月1日、指定債務者の合意を令和6年4月30日にしている場合以下のような内容となります。

「債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権

令和6年4月30日付債務引受(旧債務者 B)にかかる債権

令和6年4月30日付債務引受(旧債務者 C)にかかる債権

令和6年1月1日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の

被担保債権の範囲に属するものにかかる債権

債務者 A」

※ここはよく狙われる個所ですので、理屈できっちりと覚えておいてください。

➁確定後根抵当権

相続発生後、6ケ月が経過すると、相続発生時点において根抵当権は元本が確定します。つまり抵当権と同じ状態になっているわけですので、同様に相続登記後、免責的債務引受」による変更登記をします。

比較表を下に掲載しておきます。登記の目的はすべて「〇番根抵当権変更」「根抵当権変更(順位番号は後記のとおり)」です。

最新のブログ記事

【2026年版】高松市の生前対策|遺言・信託・ライフプランで決める“あなたの安心設計”指南

生前対策は「相続の準備」ではなく、**これからの人生をどう生きるかという"設計図"です。

結論として、高松市の生前対策は、遺言・信託・任意後見を"ライフプランに合わせて組み合わせる"ことが最適解です。

本記事では、2026年時点の実務に基づき、安心設計の考え方をお伝えします。

【2026年版】香川県で失敗しない生前対策とは?|司法書士が実務・制度・手続きまで徹底解説

香川県で「生前対策」を考えたとき、最も重要なことは "実務として何を、いつまでに、どうすればよいか" を正確に理解することです。

2024年4月に始まった相続登記の義務化により、"対策しないことが家族の損失・リスクになる時代" になりました。

この記事では、司法書士の視点で 制度・法律・手続き・実例まで具体的に解説し、他の記事では書かれていない「失敗しない実務ライン」を整理します。

【2026年版】善通寺市で失敗しない生前対策|弁護士・司法書士が伝える実務ノウハウ

結論から言えば、生前対策の成否は「手段の選択」ではなく、「順序と専門家の関与」で決まります。

善通寺市でも、遺言・家族信託・任意後見といった制度を"部分的に"導入した結果、かえって手続きが複雑化するケースが後を絶ちません。本記事では、2026年時点の法制度を前提に、弁護士・司法書士の実務経験から、生前対策を失敗させないための考え方と具体的プロセスを整理します。