【2026年最新版】香川県の相続登記義務化|3年期限・罰則・今すぐやるべき対策を完全解説

香川県の相続登記は「義務」です。

相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。

近年、ネット完結型の金融サービスやサブスクリプションの普及により、「デジタル遺産」の相続問題が急増しています。特に、ネット銀行や仮想通貨、クラウドサービスの契約情報は紙の通帳も郵便も残らず、家族に気づかれないまま放置・消滅するリスクがあります。

「自分が亡くなった後、家族が困るのではないか」と心配している方は、生前の備えがとても重要です。

この記事では、相続トラブルを防ぐために、生前から取り組める「デジタル遺産整理」の実践方法を7つご紹介します。

目次

1. デジタル遺産とは?生前整理の必要性

「デジタル遺産」とは、ネット上に存在する資産や権利、契約情報のことを指します。例としては以下のようなものがあります:

これらは**通帳も請求書も届かないため、遺族に気づかれず消失することも珍しくありません。**だからこそ、生前から「見える化」しておく必要があります。

2. 財産リストを作成する(紙またはデジタル)

まず第一にやるべきは、財産の一覧を作ることです。

ネット銀行や暗号資産などは、銀行名や取引所名だけでも記録しておくと、相続人がスムーズに調査できます。

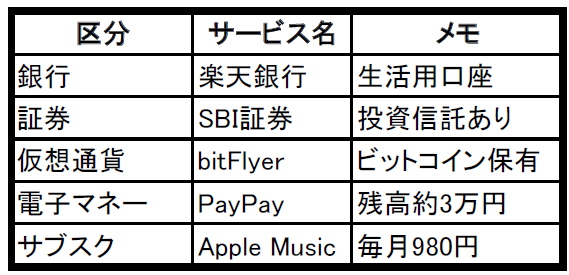

【財産リストの例】

形式は手書きでもExcelでも構いませんが、定期的に更新し、存在を家族に伝えることが重要です。

3. ログイン情報の管理・共有方法

ネットサービスにはログインIDとパスワードが不可欠ですが、「家族にすべて教える」のは心理的ハードルが高いものです。そこで活用したいのが以下の方法です:

● パスワード管理アプリ

1Password、KeePass、LastPassなどのアプリにすべて登録し、マスターパスワードだけを家族に伝えることで、一定のプライバシーを保ちながら共有が可能です。

● 紙のリスト+封筒保管

IDとパスワードを書いたリストを封筒に入れて信頼できる人に預ける、または自宅金庫に保管する方法も。

「死後開封可」「○○の机の引き出しにある」などのメモを残しておくと確実です。

※エンディングノートなどにまとめておくと便利です。

4. サブスクリプション契約の整理

サブスクは放置すると、死亡後も自動的に課金が続きます。

特にApple IDやGoogleアカウントに紐づいているものは、家族がすぐに解約できないことも多いため、契約一覧を作っておくことが有効です。

また、「使っていないサブスクは今のうちに解約する」こと自体が整理にもなり、節約にもなります。

5. クラウド・ストレージの使い方と整理方法

Google DriveやiCloudなどに「大切な書類」「契約書のスキャンデータ」などを保存している方は、フォルダを分かりやすく整理し、「ここを見るとわかる」状態にしておくと安心です。

例:

Googleには「アカウント無効化管理ツール」という機能があり、一定期間ログインがなかった場合に、指定の家族へ通知・共有ができる仕組みがあります。

6. 家族への伝え方の工夫

「死ぬ準備をしていると思われたくない」「あまり重くならずに伝えたい」——そんな方は、「もしもの時ファイル」「デジタル遺産ノート」などを作り、"家族へのメッセージ"として伝える形が有効です。

例えば、

など、小さな一歩でも大きな助けになります。

7. 任意後見・遺言書との連携

認知症や突然の事故に備えて、任意後見契約や遺言書に「デジタル資産に関する条項」を盛り込んでおくと、相続人がスムーズに手続きできるようになります。

など、司法書士に相談しておくことで、"見落とされない財産"として明文化できます。

まとめ:整理は「自分のため」「家族のため」

デジタル遺産の生前整理は、単に家族のためだけでなく、自分自身の人生や資産を見直す良い機会でもあります。

今やっておけば、「いざ」という時に"ありがたかった"と言われる備えになります。

次回(第4回)は、**「デジタル遺産と法的トラブル」**をテーマに、家族間での争いや、アクセスに関する法律問題、放置された資産の消滅リスクなどを詳しく解説します。

香川県の相続登記は「義務」です。

相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。

遺言書の必要性は家庭の事情だけで決まるものではありません。

地域の不動産事情、家族構成、人口構造によって相続トラブルの発生パターンは明確に変わります。

宇多津町の生前対策は

①不動産の名義確認 ②遺言書作成から始めるのが最優先です。

遺言書を作るべきかどうかの判断は、形式論ではなく個別事情の整理によって決まります。相続相談の現場では、資産額よりも不動産の性質や相続人構成が難易度を左右するケースが多く見られます。本記事では香川県17市町および徳島北部を念頭に、実務経験を基に遺言書作成判断の視点を整理します。