香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

「死因贈与契約書をもって窓口に預金を下ろしに来た」預金の払い戻しは?

とある金融機関様より、窓口に死因贈与契約書(公正証書ではない)をもって窓口に来た方に、預金の払い戻しができるかどうかという、問い合わせがありました。勿論、最終的には、その金融機関様の本部の判断によるところとなると思うのですが、東京地裁令和3年8月17日判決を参考に説明をさせて頂きました。預金を払い戻す側として、死因贈与契約がいいのか、遺言がいいのかの判断にもつながると思いますので、ご紹介したいと思います。

目次

1.死因贈与契約とは

2.遺言書による遺贈と死因贈与契約の違い

3.東京地裁令和3年8月17日判決の事例

4.まとめ

1.死因贈与契約とは

「死因贈与」とは、自分が亡くなったときに、指定した財産を特定の人へ渡すことを約束した契約行為です。 贈与者(財産を渡す人)が生きている間に、受贈者(財産を受け取る人)と合意していたことが条件です(契約なので両当事者の合意により成立する)。 贈与者が亡くなった時点で、死因贈与の効力が発生します。この点だけ見ると、遺言書による遺贈にもよく似ていると思いますが、異なる点もあります。

2.遺言書による遺贈と死因贈与契約の違い

遺言は「単独行為」です。遺言者が財産を受け取る者を指定し遺言書を作成しておき、遺言者の死亡により効力を生じます。

一方で、死因贈与は「契約行為」です。贈与者と受贈者との間で「契約」により、贈与者の死亡を条件に財産を贈与するという契約になります。

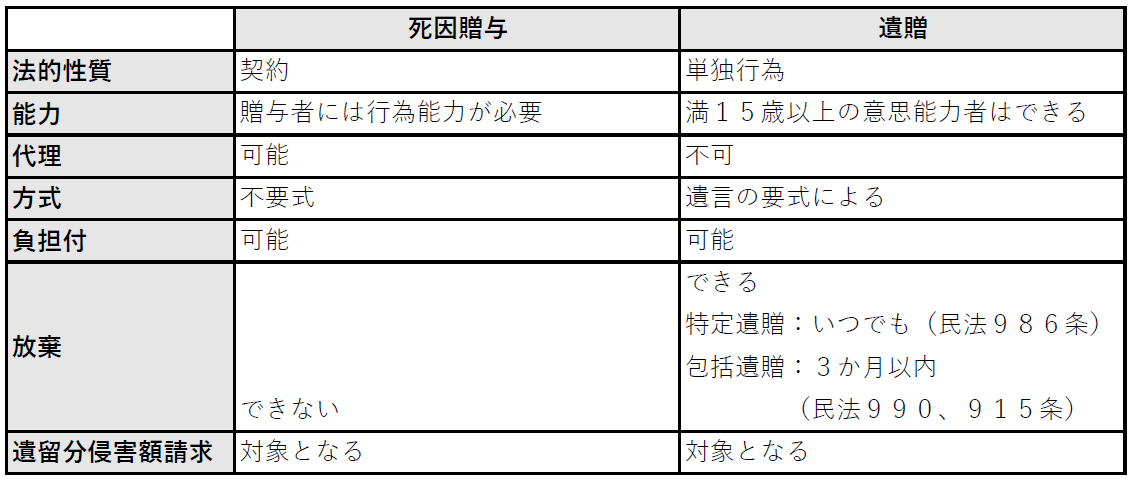

一見、どちらも同じように見えますが、比較してみました。

(画像 死因贈与と遺贈の比較)

似て非なるものであることがわかると思います。

3.東京地裁令和3年8月17日判決の事例

死因贈与契約でも遺贈と同様に個別の銀行預金を譲ることは可能です。銀行預金を譲渡する場合には死因贈与が契約として有効かどうか以外に、払い戻しが問題なくできるのかどうかという点も問題となります。仮に、この贈与が相続人ではない第三者だった場合、相続人との関係も、金融機関としては考慮しなければならないからです。

東京地裁令和3年8月17日判決の事例では、財産を受けた側から金融機関に払い戻しを要求したところ、金融機関側が「相続人全員の同意書」を求めたことから端を発しています。

金融機関の預金には、譲渡制限特約は必ず盛り込まれています。(譲渡制限特約がなければ、自分の預金口座を第三者に事由に譲渡できることになり、特殊詐欺の振込先の預金に使われてしまうため)。そして、仮に受贈者がその特約は知らないと言っても、重過失になり認められません。

法律上、死因贈与契約には遺贈にかかわる法律の規定が準用されると規定されています。遺贈については譲渡禁止の対象となる債権譲渡というものには当たらないとされています。

一方で、遺贈は遺言で遺言者が単独で行うものであるのに対し、死因贈与は契約で譲る方と譲り受ける方の合意によって権利を移すものです。遺贈と同等に考えるとなると禁止の対象にならない、つまり払い戻しは可能となります。他方、契約での移転なのだから禁止の対象となると考えれば、払い戻しはできないことになります。判決では、契約である以上は禁止の対象になると判断しています。

4.まとめ

事例は地裁の判決なので何とも言えない部分はありますが、金融機関側が二重払いリスク回避や「譲渡制限特約」を主張して、相続人全員の同意書が必要となりました。東京地裁では金融機関側の主張が認められています。

今回の死因贈与契約による預金の払い戻しに関して、遺言のように執行者を選任しても、預金に関しては、譲渡禁止特約の対象になる点には注意が必要です。

そもそも、遺言で遺贈を行えば、遺言執行者を遺言書で指定又は家裁に選任を申立して就任した場合、遺言執行者は「相続人全員に遺言の内容を通知」しなければなりません。死因贈与には、このような規定がありませんので、一見、相続人に知らせずに預金の払い戻しができるように見えますが、預金の譲渡制限特約により、契約書だけでは預金の払い戻しはできないということになりますね。

最新のブログ記事

【2026年版】高松市の生前対策|遺言・信託・ライフプランで決める“あなたの安心設計”指南

生前対策は「相続の準備」ではなく、**これからの人生をどう生きるかという"設計図"です。

結論として、高松市の生前対策は、遺言・信託・任意後見を"ライフプランに合わせて組み合わせる"ことが最適解です。

本記事では、2026年時点の実務に基づき、安心設計の考え方をお伝えします。

【2026年版】香川県で失敗しない生前対策とは?|司法書士が実務・制度・手続きまで徹底解説

香川県で「生前対策」を考えたとき、最も重要なことは "実務として何を、いつまでに、どうすればよいか" を正確に理解することです。

2024年4月に始まった相続登記の義務化により、"対策しないことが家族の損失・リスクになる時代" になりました。

この記事では、司法書士の視点で 制度・法律・手続き・実例まで具体的に解説し、他の記事では書かれていない「失敗しない実務ライン」を整理します。

【2026年版】善通寺市で失敗しない生前対策|弁護士・司法書士が伝える実務ノウハウ

結論から言えば、生前対策の成否は「手段の選択」ではなく、「順序と専門家の関与」で決まります。

善通寺市でも、遺言・家族信託・任意後見といった制度を"部分的に"導入した結果、かえって手続きが複雑化するケースが後を絶ちません。本記事では、2026年時点の法制度を前提に、弁護士・司法書士の実務経験から、生前対策を失敗させないための考え方と具体的プロセスを整理します。