香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

「不当誘致に依存しない司法書士」であり続けるという決意——法令と実務から考える私の立場

司法書士業界では以前から「誘致」に関する問題が指摘されてきました。最近では、弁護士向けの違法な集客スキームが摘発されるニュースもあり、法曹業界全体で"外部業者による不当な関与"が注目されています。

私が運営するアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、開業以来、外部の広告サービスや案件紹介を一切利用していません。本記事では、その背景と私自身の考え方を、司法書士法施行規則および行為規範の趣旨と照らしながら整理します。

■ 目次

- 誘致が問題になる理由——ルールが定められている背景

- 司法書士業界における"グレーゾーン"の正体

- なぜ広告業者が司法書士に近づくのか

- 弁護士法との違いから見える構造的リスク

- 当事務所が広告を利用しないと決めた経緯

- 法律家としての矜持——境界線を踏まない仕事

- これからの司法書士に求められる姿勢

1. 誘致が問題になる理由——ルールが定められている背景

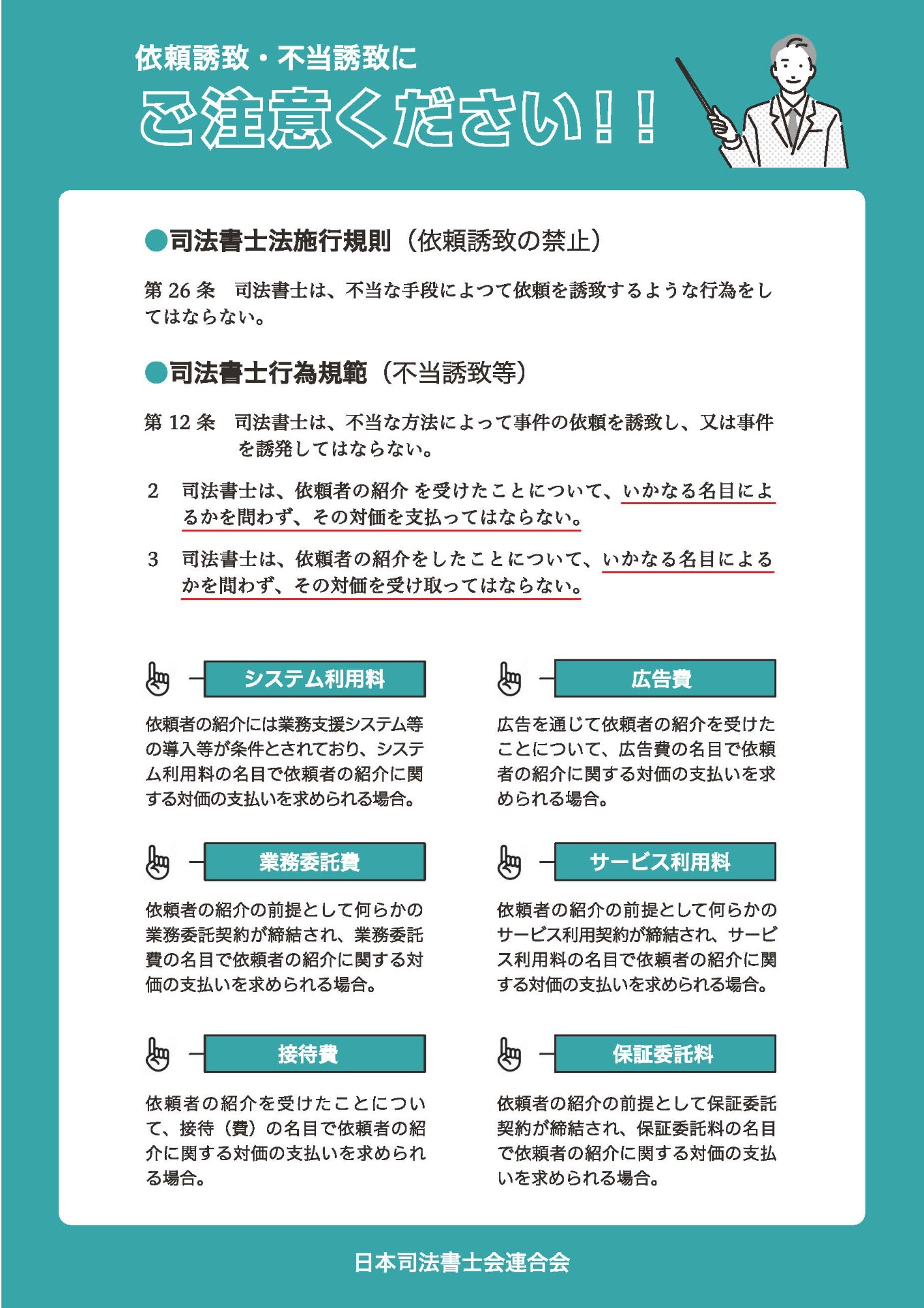

司法書士に対して「不当な誘致をしてはならない」という規定が置かれているのは、

職務の独立性を守り、依頼者が安心して司法書士に相談できる環境を維持するためです。

司法書士法施行規則や行為規範には、

- 過度な斡旋

- 利益供与を伴う勧誘

- 他者を通じた依頼の呼び込み

などが禁止されています。

依頼者を守る意味合いだけでなく、司法書士自身が外部から不当な影響を受けないようにする目的もあります。

2. 司法書士業界における"グレーゾーン"の正体

司法書士の業務は、一般の人からは判断が難しい分野が多く、

「誰に頼めばいいか分からない」という相談が必ず生じます。

この"専門性の高さ"が原因となり、

- 仲介業者

- 代理店

- メディア運営会社

などが「集客サービス」と称して司法書士に近づきます。

表向きは広告であっても、内部を見れば、

- 実質的に紹介料

- 成果報酬型の依頼誘導

- 案件提供を条件とする支払契約

というケースが少なくありません。

これが、司法書士業界で「グレーな誘致」が生まれやすい理由です。

※そもそも司法書士でない業者が、司法書士を募って公告を出すことは不当誘致ではないのかどうかというだけで、「広告料」を支払って顧客を誘致する構造自体は存在しています。グレーゾーンですよね。広告料がなければ、依頼者はその分安く費用が済みますからね。

3. なぜ広告業者が司法書士に近づくのか

私の事務所にも、頻繁に営業電話がかかってきます。

内容は概ね次のようなものです。

- 「掲載するだけで依頼が来ます」

- 「他より安い広告費で集客できます」

- 「リスクゼロで案件が増えます」

しかし現実には、

業者側が負うリスクはほぼゼロで、責任を背負うのは司法書士だけです。(弁護士法と大きな違いです)殺し文句は「うちの顧問の弁護士はOKといっています」です。しかし、私たちも法律に携わる専門家ですし、司法書士法を弁護士よりも知っている(知っていなければならない)わけで、自分たちで判断しなくてはいけません。何かあったときに、その弁護士や業者が責任をとるとは到底思えません。

司法書士業務は社会的需要が大きく、かつ専門性が高いため、

"司法書士を顧客としてビジネス化しやすい"という理由でターゲットにされやすいのです。

4. 弁護士法との違いから見える構造的リスク

弁護士法には、

誘致に関与した業者も処罰の対象となる規定があります。

そのため、弁護士を誘導しようとする業者は一定の抑止が働きます。

しかし司法書士関連法には、

業者を直接罰する仕組みがありません。

この"責任の片寄り"が、

司法書士に対する無責任な誘いの根本原因でもあります。

私が広告サービスを避ける理由の一つは、

「問題が起きたとき、司法書士だけが処分される」という構造に納得できないからという点があります。

5. 当事務所が広告を利用しないと決めた経緯

アイリスでは、開業当初から外部広告は一切行っていません。

理由はシンプルです。

① 誘致形態は、名目がどうであれリスクが高いから

「広告費」「掲載料」「システム利用料」といった表記でも、

実態が紹介料に近い場合があります。

② 司法書士としての説明責任を果たせないから

依頼者に胸を張って「倫理的に問題のない経緯で受任した案件です」と言えなければ、

信頼関係は成立しません。

③ "誘致前提の経営"は長期的に事務所のためにならない

値段競争になり、質の高い業務が維持できなくなります。

6. 法律家としての矜持——境界線を踏まない仕事

私は司法書士という立場上、

「グレーであればよい」という考えは取りません。

法律の専門家だからこそ、

ルールの趣旨を読み取り、疑わしい領域には近づかない判断が必要だと考えています。

業者の誘いに乗れば、短期的には仕事が増えるかもしれません。

しかしそれは、本来守るべき"職責の独立性"を損なう危険があります。

7. これからの司法書士に求められる姿勢

依頼誘致の問題は、おそらく今後も形を変えて登場するでしょう。

しかし、どのような仕組みが出てきても、鍵となるのは次の点です。

- 安易な誘いに頼らない

- 司法書士自身が判断基準を持つ

- 依頼者との透明性を確保する

アイリスではこれからも、

外部誘致に頼らずに、誠実な司法書士業務を続ける方針を変えません。

最新のブログ記事

認知症対策は「人生の後始末」ではない — 香川県で暮らし続けるための“生活設計”という考え方

相談の場で、こう言われることがあります。

しかし、私はこの言葉を聞くたびに、強い違和感を覚えます。

これは、私が司法書士として現場に立つ中で、何度も心の中でつぶやいてきた言葉です。

認知症が家族の人生を静かに削っていく ― 立て替え・介護・きょうだい間のズレが生む現実 ―

認知症に関する相談を受けていると、

ご本人よりも先に疲弊していくのは、

家族であることがほとんどです。