香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

(論点)子供がいない夫婦の相続時の問題点

子供がいない夫婦における相続の問題は、特に長男の嫁という立場でより複雑化することが多いです。配偶者の方が長男を亡くした後、子供がいないために相続や祭祀継承に関する問題が浮上しやすくなります。以下に、具体的な問題とその対策について説明します。

目次

1. 祭祀承継者の問題

2. 長男の実家の相続と処分の問題

3. 遺言書の必要性と相続手続きの複雑さ

4. まとめ

1. 祭祀承継者の問題

まず、祭祀承継者(お墓や位牌を守る人)の指定についてです。長男が亡くなり、残された配偶者が子供のいない状況では、祭祀を誰が行うかが大きな問題となります。通常、祭祀承継者は法定相続とは別に決定されるため、遺産分割とは異なる視点で考える必要があります。もし遺言書で長男の家系の誰かを祭祀承継者に指定したい場合、その人との関係が良好であるかが重要です。特に親族間での合意がないまま祭祀承継者が指定されると、後々トラブルに発展することがあります。遺言書での祭祀承継者の指定は、家族間の感情的な問題にも配慮する必要があります。

対策として、遺言書の明確化と、家族との事前の話し合いが求められます。具体的にどのように祭祀を行い、どのような負担が発生するかを明記し、指定された人にその役割を引き受けてもらえるかを確認することが大切です。

2. 長男の実家の相続と処分の問題

もう一つの大きな問題は、長男の家系の実家に関する相続です。子供がいない場合、配偶者が相続する財産に長男の実家が含まれることが多いですが、実家が長男の家系の象徴的な存在である場合、処分がしづらいという心理的な負担が生じます。特に長男の両親や兄弟姉妹などの親族が実家に思い入れを持っている場合、配偶者が自由に売却や処分を行うことに対する抵抗感が強くなることが予想されます。

法的には、配偶者がその不動産を相続すれば処分する権利を持ちますが、実際には家系のシンボルであるため、売却やリフォームを行う際に親族との摩擦が生じることがあります。このような場合の対策として、以下のような方法が考えられます:

事前の合意形成:親族との関係が良好であれば、実家の処遇について話し合い、双方が納得できる形で合意を形成することが理想です。場合によっては、親族にその家を引き取ってもらう代わりに、別の形で財産を分配するなどの工夫も考えられます。

遺言書の作成:被相続人である長男が健在のうちに、実家の処遇について明確な指示を遺言書に記載しておくことも有効です。例えば、「実家は〇〇に譲渡し、他の財産を配偶者に相続させる」などの具体的な指示があれば、後のトラブルを防ぐことができます。

信託の活用:家族信託を利用し、実家の処分や管理に関する権限を信託財産として預けることで、配偶者が財産の維持や処分に関して直接的な負担を負わないようにする方法もあります。信託契約によって、親族が管理を続ける一方、配偶者の経済的な利益を守ることができます。

3. 遺言書の必要性と相続手続きの複雑さ

遺言書がない場合、長男が亡くなり配偶者だけが残されると、法定相続に従って遺産分割が行われます。長男の親が健在であれば、その親も相続権を持ち、配偶者が全財産を相続できない可能性が高まります。さらに、長男の兄弟姉妹や甥姪が相続に関わることもあり、相続手続きが非常に複雑化します。

このような状況を避けるためには、遺言書の作成が不可欠です。特に以下のポイントを明記することが重要です:

実家の処遇:先述の通り、実家の処遇について親族との合意が得られている場合、その内容を具体的に記載します。そうでない場合は、配偶者が自由に処分できることを明確に記載することが推奨されます。

祭祀承継者の指定:お墓や位牌を守る人物を明確に指定し、祭祀に関する費用の分担や管理方法を記載することも重要です。

配偶者への財産分配:長男の親や兄弟が相続権を持つ場合でも、遺言書で配偶者に多くの財産を相続させるように指定できます。これは法定相続を超えた部分でも認められるため、配偶者の生活を守るためにも活用できます。

4. まとめ

子供のいない夫婦における相続は、長男の家系に強い象徴性がある場合や、配偶者が遺産を相続する際に特有の問題が発生します。祭祀承継者の問題や、実家の処遇に関して親族間で摩擦が生じやすく、遺言書がなければ相続手続きが非常に複雑化することがあります。

これらの問題を防ぐためには、遺言書の作成と、親族間の事前の合意形成が重要です。また、信託や専門家の活用も、円滑な相続を実現するための手段として有効です。相続に関するトラブルを未然に防ぐためには、配偶者や家族、専門家との密なコミュニケーションが不可欠となります。

最新のブログ記事

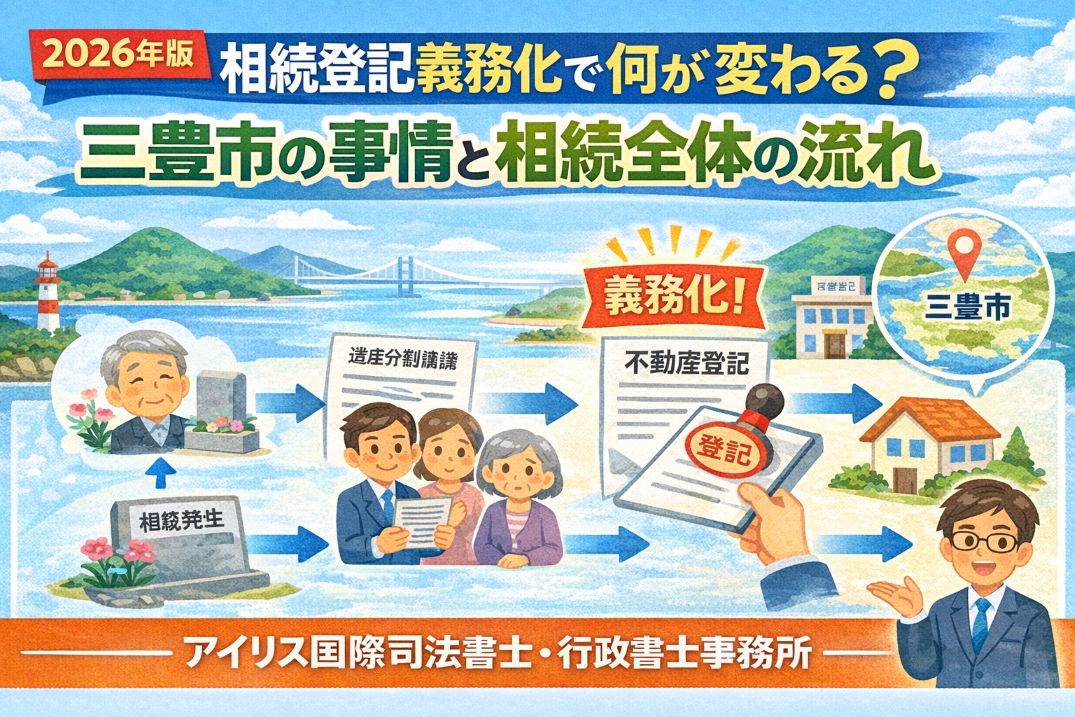

【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ

結論からお伝えします。

相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から

「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

結論からお伝えします。

高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。

「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。

【2026年版】香川県で「相続登記 義務化」を乗り越える方法|実務対策と8つの手順

結論から申し上げます。

相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。