香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

(論点)借金帳消しや過払い金の広告は詐欺なのか?

借金の帳消しや過払い金が戻るといった宣伝が行われていますが、そのすべてが詐欺であるわけではありません。しかし、こうした宣伝には詐欺的な手法が含まれているケースもあるため、注意が必要です。以下に、具体的なポイントを挙げて説明します。

目次

1. 過払い金返還請求の現実

2. 借金帳消しの宣伝とそのリスク

3. 詐欺のリスクと注意点

4. 信頼できる情報源の活用

5. まとめ

1. 過払い金返還請求の現実

過払い金の実態:

2000年代後半から2010年代前半にかけて、過払い金返還請求は非常に多くの人々に利用されました。この時期には、消費者金融などが法定上限を超える高金利で貸付を行っていたため、多くの借り手が過払い金を請求できる状況にありました。しかし、現在では、こうした高金利の貸付がほぼ解消されており、過払い金を請求できるケースは非常に少なくなっています。

(裁判所の司法統計を確認すると)

ピーク時:

件数: 約220,000件(2010年)

理由: 高金利の借入が多く、過払い金請求が急増。

現在:

件数: 約10,000件(2023年)

理由: 高金利の借入が解消され、対象となる借入がほぼなくなった。

※つまり、ピーク時の5%ほどしか、過払い事件として存在していないということになります。

過払い金の対象者:

過払い金返還請求の対象となるのは、過去に高金利で借り入れを行った人々です。現在、法定上限金利を守っている貸金業者がほとんどであり、新たな借り入れに関しては過払い金が発生しないため、過払い金の返還請求を行える人は限られています。

2. 借金帳消しの宣伝とそのリスク

借金帳消しの手段:

「借金帳消し」という言葉は、自己破産や個人再生などの法的手続きを指すことが多いです。これらの手続きは、借金を法的に整理する方法であり、実際に債務を免除または減額することが可能です。しかし、これには一定の条件が必要であり、全ての人が簡単に利用できるものではありません。

手続きの影響:

自己破産や個人再生を行うと、信用情報にその情報が記録され、一定期間は新たな借り入れが難しくなります。また、自己破産の場合は、持ち家や財産を処分する必要があるなど、生活に大きな影響を与える可能性があります。

3. 詐欺のリスクと注意点

詐欺的な業者の手口:

一部の業者は、過払い金返還や借金帳消しを簡単に行えると謳って、顧客を集めています。こうした業者は、高額な手数料を請求したり、必要のない法的手続きを勧めたりすることがあります。特に、過払い金請求の権利がないにも関わらず、請求ができると偽って手数料を取るなどの詐欺行為が問題となっています。

怪しい宣伝に注意:

「簡単に借金がゼロになる」「過払い金が必ず戻ってくる」といったキャッチフレーズを使っている業者は特に注意が必要です。こうした宣伝は、現実を誇張していることが多く、詳細を確認せずに契約すると、後で大きなトラブルに発展する可能性があります。

※特に最近ひどいと思った事件は、令和6年6月22日熊本放送が報じた「全国B型肝炎訴訟の熊本弁護団の(元)団長が1億4千万円を着したとされる問題」です。B型肝炎の広告も最近よく見ますよね。

4. 信頼できる情報源の活用

専門家のアドバイス:

借金問題や過払い金請求について検討する場合は、信頼できる弁護士や司法書士に相談することが重要です。彼らは、適切な手続きを踏んで問題を解決するためのアドバイスを提供してくれます。また、弁護士会や司法書士会などの公的な機関も利用できます。

消費者センターの利用:

不安な場合は、地元の消費生活センターに相談することも有効です。消費生活センターは、詐欺的な手口や問題のある業者についての情報を提供しており、具体的なアドバイスを受けることができます。

5. まとめ

過払い金請求や借金帳消しを謳った宣伝には注意が必要です。すべてが詐欺というわけではありませんが、中には高額な手数料を要求する悪質な業者も存在します。次の点に注意して対応することが重要です。

過払い金返還請求の現実を理解する:

現在では過払い金を請求できるケースが少なくなっているため、対象となるかどうかを慎重に確認する必要があります。

借金帳消しの手続きとその影響を把握する:

自己破産や個人再生などの手続きには一定の条件があり、生活に大きな影響を与えることがあるため、適切な情報を得ることが重要です。

詐欺のリスクを避ける:

怪しい宣伝や不必要に高額な手数料を要求する業者には注意し、信頼できる専門家や公的機関を活用して問題を解決するよう心がけましょう。

信頼できる専門家や機関を利用して、適切な情報とサポートを得ることが、トラブルを避けるための最善の方法です。

最新のブログ記事

最新情報をメールで受け取る

放置すると危険|香川県の相続登記トラブル実例集

相続登記を放置すると、時間が経つほど問題は大きくなります。

香川県でも、手続きの遅れが原因で、売却・管理・家族関係まで悪化する例が急増しています。

本記事では、実際によくあるトラブルを解説します。

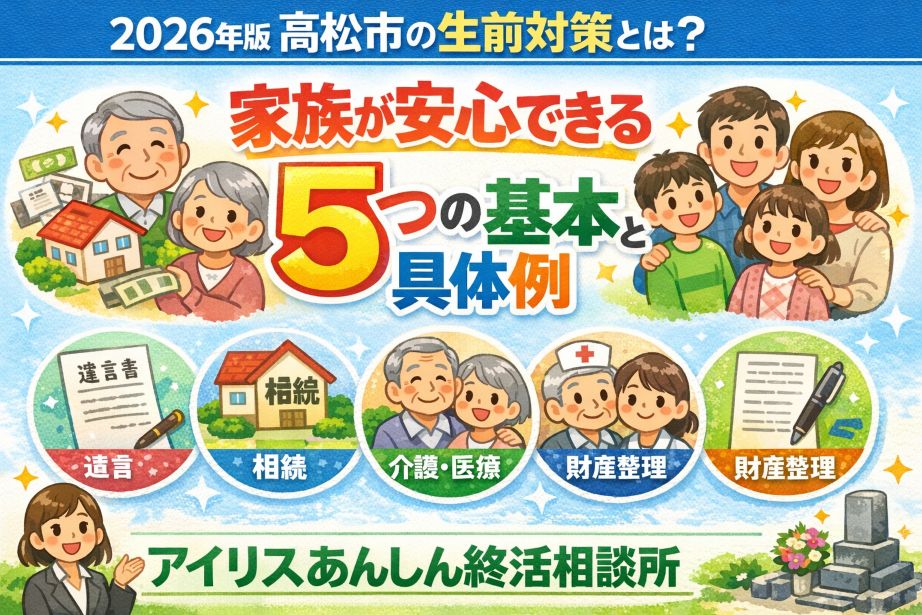

2026年版|高松市の生前対策とは? 家族が安心できる 5つの基本と具体例

生前対策とは、「元気なうち」に将来の相続や認知症に備えて、家族の負担を減らす準備のことです。

結論から言えば、高松市での生前対策は**「遺言書・名義整理・認知症への備え」から始めるのが最も安全です。**

これらを後回しにすると、相続時の手続きが複雑になり、家族間トラブルの原因にもなります。本記事では、初めての方でも理解できるよう、実務の現場で多いケースをもとに解説します。

香川県の相続登記|必要書類・費用・期間を実例で解説

相続登記の手続きは、**「書類」と「費用」と「期間」**を正しく理解すれば、無駄なやり直しを防げます。

香川県でも、書類不備による差戻しが非常に多いのが実情です。

本記事では、実務で失敗しないための具体策を解説します。