香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

(誰?)遺言執行者って?

「遺言執行者」とは、遺言の内容を確実に実現するために選任される人物で、遺言者の意思を尊重し、財産の分配や手続きを行います。遺言執行者は、遺言の実行を監督し、法的に決められた役割を果たす重要な立場です。

目次

1. 選任方法

2. 役割と義務

3. 遺言執行者の権限と責任

4. 報酬について

5. 遺言執行者の辞任や解任

結論

1. 選任方法

遺言執行者は、遺言書内で指名される場合が一般的ですが、遺言書に指名がなければ、相続人や利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が適任者を選任することもあります。遺言執行者には特定の資格が求められませんが、弁護士や司法書士など、法的知識を持つ専門家が選ばれることが多いです。特に、財産が多岐にわたる場合や、相続人間で意見の対立が予想される場合には、専門家を選任するのが望ましいとされています。

2. 役割と義務

遺言執行者の主な役割は、遺言書に記載された内容に基づき、財産の分配を行うことです。具体的には、以下のような業務を行います:

遺言書の検認手続きの開始

財産目録の作成

相続財産の管理

遺産の分配および移転登記手続き

特定の相続人に財産を引き渡すための準備

債務の弁済

これらの手続きを適切に行うためには、遺言執行者は相続財産の現状を把握し、法的な手続きに従って相続人や利害関係者に報告する義務を負います。特に、遺産が不動産や金融資産、企業の株式など多岐にわたる場合、これらを適切に管理し、分配するための法的な手続きが求められます。

3. 遺言執行者の権限と責任

遺言執行者は、相続財産に関して広範な権限を持っています。例えば、相続財産の売却や管理、分配に関する手続きを自ら行うことができ、これには相続人の同意が必要ない場合もあります。ただし、執行者の行動は遺言の内容に厳密に従う必要があり、その権限を越えて行動することはできません。

また、遺言執行者は、遺言の執行に関して適切に職務を果たさない場合、相続人や利害関係者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。たとえば、財産の管理や分配が不適切であった場合、執行者の不注意や故意による損失があったと認められると、責任を追及されることがあります。そのため、遺言執行者には高度な信頼性と誠実さが求められます。

4. 報酬について

遺言執行者は、通常その業務に対して報酬を受け取ることができます。遺言書に具体的な報酬が記載されている場合、その額に従いますが、記載がない場合には、相続財産の規模や業務内容に応じて適正な報酬が支払われます。報酬額については、相続人や家庭裁判所が調整することもあります。

5. 遺言執行者の辞任や解任

遺言執行者は、やむを得ない事情がある場合や、職務を遂行できない理由がある場合には、辞任することができます。この場合、家庭裁判所に辞任の許可を申請する必要があります。また、相続人や利害関係者が、執行者が職務を適切に果たしていないと判断した場合、家庭裁判所に解任を申し立てることができます。

6. 遺言執行者の選任の必要性

すべての遺言書に遺言執行者が必要なわけではありません。たとえば、財産の分割や移転手続きがシンプルな場合には、相続人自身でこれらの手続きを行うことができます。しかし、遺言の内容が複雑であったり、相続人間での争いが予想される場合、遺言執行者を選任することで、相続手続きがスムーズに進むことが期待されます。特に、遺産分割協議が必要ない場合や、特定の相続人に財産を特定して相続させる場合には、遺言執行者が重要な役割を果たします。

7. 遺言執行者を選任する際の注意点

遺言執行者を選任する際には、信頼できる人物や専門知識を持つ人物を選ぶことが重要です。信頼できる親族や友人がいない場合には、専門家に依頼することも考慮すべきです。また、遺言執行者には、法的な手続きに対応できるだけでなく、相続人間の調整や紛争解決の役割も期待されるため、その人物の人格や能力も重要な要素となります。

結論

遺言執行者は、遺言の内容を正確に実行し、遺言者の意思を尊重する重要な役割を担います。信頼できる人物や専門知識を持つ人物を選任することで、相続手続きが円滑に進む可能性が高まり、相続人間の紛争を未然に防ぐことも期待されます。しかし、信頼できる方が亡くなってしまっている場合や、専門家にした場合、コストがかかるなどのデメリットもあります。そういった場合には、受遺者(遺産を受け取る方)を遺言執行者として、専門家を代理人として委任することでも執行は可能です。まずは専門家にご相談を。

最新のブログ記事

【2026年版】善通寺市で失敗しない生前対策|弁護士・司法書士が伝える実務ノウハウ

結論から言えば、生前対策の成否は「手段の選択」ではなく、「順序と専門家の関与」で決まります。

善通寺市でも、遺言・家族信託・任意後見といった制度を"部分的に"導入した結果、かえって手続きが複雑化するケースが後を絶ちません。本記事では、2026年時点の法制度を前提に、弁護士・司法書士の実務経験から、生前対策を失敗させないための考え方と具体的プロセスを整理します。

【2026年版】高松市の生前対策を完全解説|司法書士が現場で教える失敗しない進め方

結論:

高松市の生前対策は「遺言・財産の見える化・判断能力低下への備え」の3点をまず整えることが重要です。

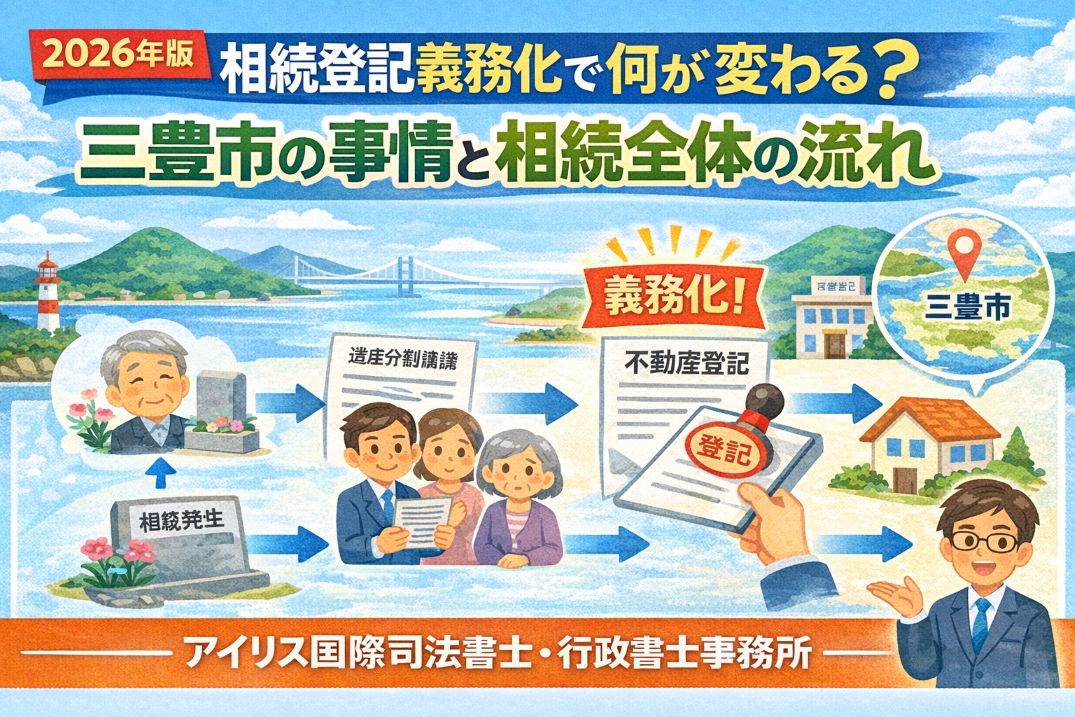

【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ

結論からお伝えします。

相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から

「最初に整理すべきもの」へと変わりました。