相続法律・税務無料相談会のご案内

令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

昨年、一度、地元の金融機関からの依頼で「独立行政法人 住宅金融支援機構」の抵当権抹消登記の依頼があったのですが、県外から当該記事を見て問い合わせがあり、前回の抵当権抹消と少し異なる内容でしたので記録しておきたいと思います。

目次

1.令和5年に受けた住宅金融支援機構の抵当権抹消

2.今回、問い合わせがあった住宅金融支援機構の抵当権抹消

3.まとめ

1.令和5年に受けた住宅金融支援機構の抵当権抹消

(前提の状況)

もともと、地元金融機関が3分の2、住宅金融支援機構の融資が3分の1であり、それぞれ独立した抵当権が2つある状態でした。抵当権抹消の対象は、地元金融機関の抵当権と住宅金融支援機構の抵当権、2つの抹消依頼でした。

当然ですが、「解除証書」「委任状」は、地元金融機関のものと住宅金融支援機構のものの2種類ありました。その中の住宅金融支援機構の依頼主である方のお名前の肩書が「代理人」となっており、住宅金融支援機構の理事長の名前とも異なる方でしたので、代表者の名前と代表理事の肩書を申請データに入れ申請したところ、補正が入り、肩書「代理人」、氏名は解除証書と委任状に記載のある名前を記載するように指導がありました。

2.今回、問い合わせがあった住宅金融支援機構の抵当権抹消

今回県外からの問い合わせは、住宅金融支援機構が100%融資し、その窓口(取扱店)が地元の金融機関といった構成になっていました。令和5年に受けた抵当権抹消とは少し条件が異なっています。つまり、本来であれば、抵当権者である「住宅金融支援機構」からの「解除証書」「委任状」となるはずが、取扱店の地元金融機関の代表印しかない「解除証書」と「委任状」だったという内容でした。

私が連絡を差し上げたときには、管轄法務局に連絡した後だったそうですが、やはり抵当権者である住宅金融支援機構の押印がある「解除証書」と「委任状」でなければだめということだったそうです。

3.まとめ

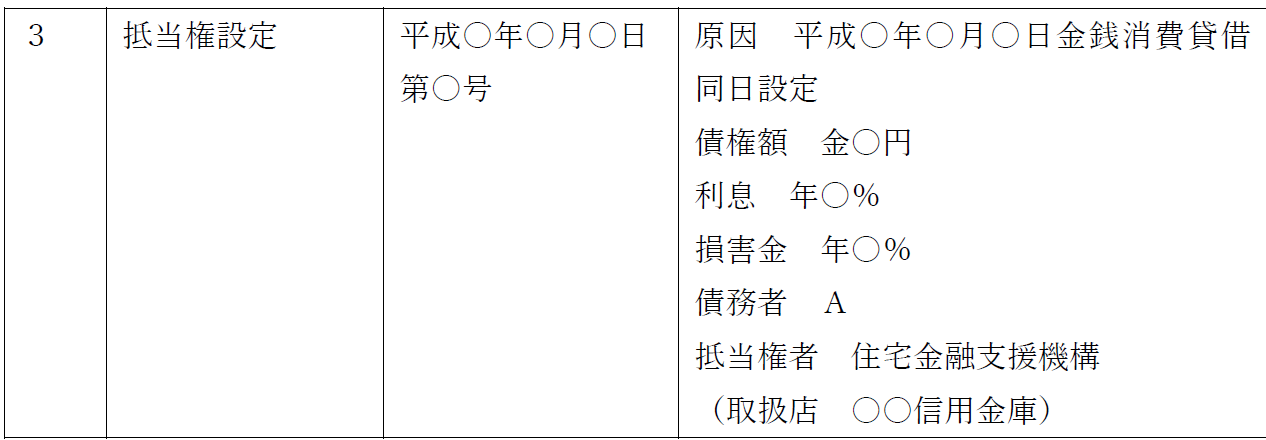

それでは、令和5年に私が抹消する前の抵当権の登記簿の記載は、以下の通りでした。

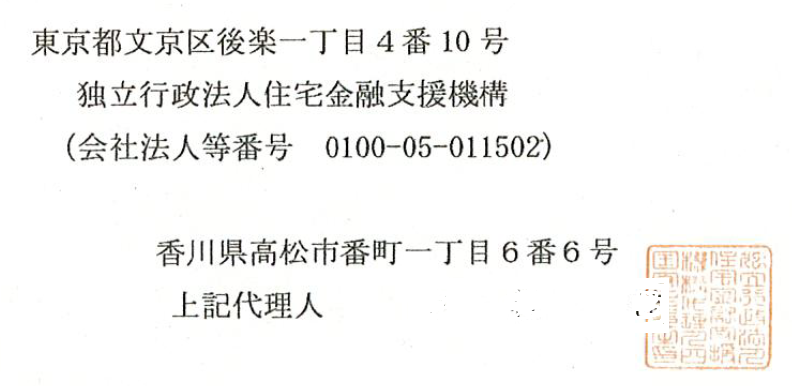

そして、私が住宅金融支援機構から預かった「解除証書」と「委任状」にあった記載については、以下の通りでした。(画像)

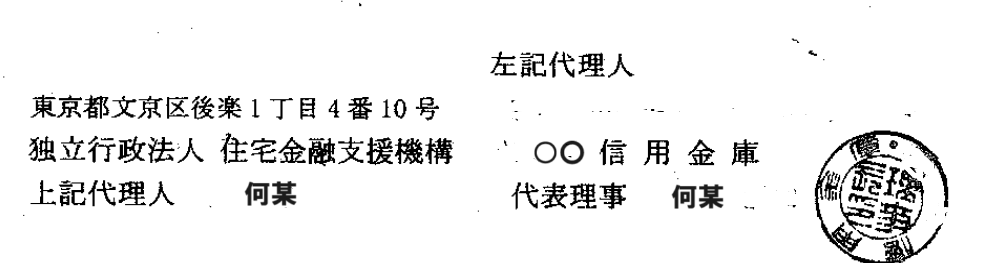

しかし、今回問い合わせがあった住宅金融支援機構の登記簿の記載は、上記と全く同じでしたが、「解除証書」「委任状」の記載は以下の通りでした。(画像)

取扱店の金融機関は抵当権者ではないので、これでは、登記は受け付けてもらえません。

画像の記載では、取扱店である信用金庫の解除の意思はしていますが、抵当権者である住宅金融支援機構の解除の意思は、押印がないため表示されていません。

この点が前回の申請の書類と大きく異なる点です。

このように、抵当権の抹消にも、権利者の解除の意思表示がなければ登記申請の書類としては不適切です。「解除証書」「委任状」に記載されている名称とその代表の氏名、そして名称の法人の印鑑の押印により、解除の意思表示を確認します。ですので、住宅金融支援機構の押印がなければ、法務局側では、解除の意思表示とは見ていただけませんので注意が必要です。

令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

ランサムウェアは、コンピュータシステムを人質に取り、復旧のための身代金を要求するサイバー攻撃です。最近では、その手口が高度化・多様化し、企業や個人に対する脅威が増しています。以下に、最近のランサムウェアの事例と、それに対する対策方法をまとめます。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。

不動産は、生前対策として非常に有効な手段です。相続税の負担を軽減し、遺産分割をスムーズに行うために不動産を活用することは、多くのメリットがあります。以下に、不動産を利用した生前対策のメリットを詳しく説明します。