香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

死亡保険金の取り扱い

相続が発生し、死亡保険金が受取人によって受け取られたときに、それは相続財産として遺産に含むものなのでしょうか。法律面と税制面の両面から解説していきます。

目次

1.死亡保険金は相続財産に含まれるのか

2.死亡保険金が相続財産に含まれる場合

3.死亡保険金の税制面での取り扱い

4.まとめ

1.死亡保険金は相続財産に含まれるのか

保険契約に基づき受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は、これを行使して取得した死亡保険金は、民法903条第1項に規定する遺贈又は、贈与に係る財産には原則的には当たりません。

つまり、法律上、死亡保険金は、相続財産とはなりません。ですので、相続の生前対策として生命保険(死亡保険)が活用されるケースがあります。相続財産となりうる額の一部をを生命保険契約をすることで、目減りさせることができるためです。それでは、相続財産のほとんどを生命保険に切り替えても相続財産とはならないのかというと、そういうわけではありません。どのような基準があるのかを次の項目で解説をいたします。

2.死亡保険金が相続財産に含まれる場合

(最判平16.10.29)

「法律上、生命保険金は原則的には相続財産に該当しませんが、当該保険料が被相続人が生前に保険者に支払ったものであり、それにより保険金受取人である相続人に保険金請求権が発生することなどに鑑みると、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし、到底是正することができないほどに著しいものであると評価すべき「特段の事情」が存する場合には、民法903条の類推適用により、当該保険金請求権を特別受益に準じて持戻しの対象となると解する。

この「特段の事情」の有無の判断は以下のような点などの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断する。」とあります。

それでは、判例で言っている特段の事情とはどういった内容なのでしょうか。

①保険金の額

➁保険金の額の遺産の総額に対する比率

③同居の有無

④被相続人の介護等に対する貢献の度合い

以上、4つの内容を考慮したうえで判断されます。➁の比率については、明確な基準はないですが、平成17年の判例では、遺産総額のほぼ全額(99%超)を保険金が占めており、また、平成18年の判例では61%を保険金が占めていて、相続とみなされました。

他の要件も加味されますので、50%を超える場合には注意しておいた方がいいかもしれません。

3.死亡保険金の税制面での取り扱い

「被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。」

(国税庁HPより引用)

4.まとめ

死亡保険金は、法律上では原則、相続財産とはなりませんが、 ①保険金の額、➁保険金の額の遺産の総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合いといった内容を考慮して特別受益と認められる場合があります。特別受益と認められた場合、その死亡保険金は相続財産に組み入れられてしまいます。

また、税法上は、死亡保険は「みなし相続財産」とされ、基礎控除を超える額は相続財産とされます。

詳しい内容につきましては、各専門家への相談をお勧めいたします。

最新のブログ記事

【2026年版】坂出市の生前対策|司法書士が教える失敗しない相続準備の実務ロードマップ

坂出市で生前対策を行ううえで最も重要なのは、

**「思いつきで対策を選ばず、実務の順番に沿って準備すること」**です。

【2026年版】徳島県の生前対策|実務で失敗しない「7つのチェックポイント」と進め方

生前対策は「遺言書を書けば終わり」ではありません。

実務上の失敗の多くは、"準備不足"と"順番の間違い"が原因です。

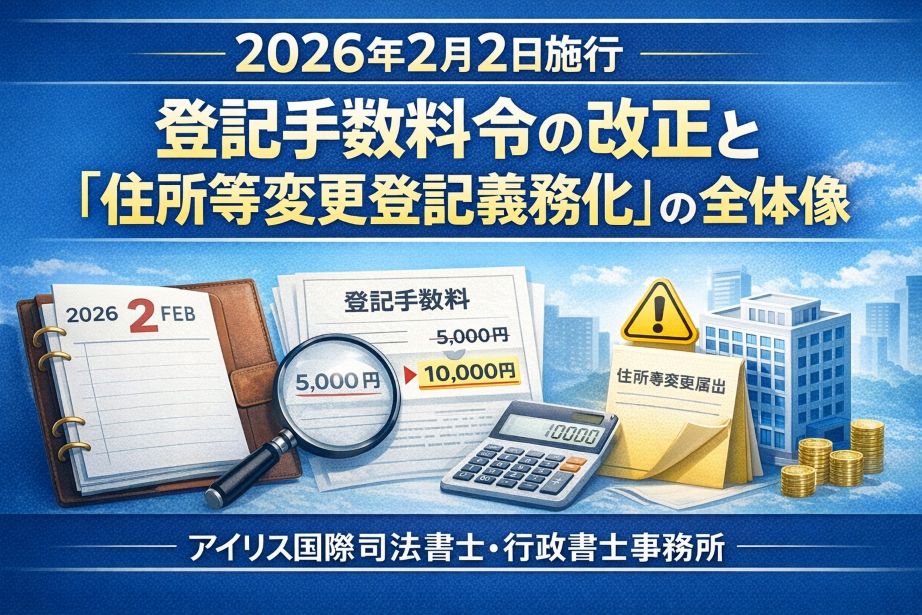

(2026年2月2日施行)登記手数料令の改正と「住所等変更登記義務化」制度の全体像

2026年2月2日、これまで任意だった不動産登記の住所や氏名変更登記に関連する手数料を定める登記手数料令の改正が施行され、同年4月1日から始まる「住所等変更登記の義務化」と絡めた新制度が本格スタートします。

本記事では、この「登記手数料令の改正」と「住所等変更登記義務化」の制度設計や実務上重要なポイントを、相続・不動産登記業務に関わる視点で丁寧に解説します。