香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

司法書士を目指されている方へ(憲法の論点)

直前期もそろそろ終わり、4月からは超直前期になってきます。皆さんの学習の進捗状況はどうでしょうか?今回は、見落としがちな憲法の論点について解説したいと思います。

目次

1.なぜ憲法はとっつきにくいのか

2.見落としがちな論点について

3.択一対策として

4.まとめ

1.なぜ憲法はとっつきにくいのか

憲法がとっつきにくい理由として、前半と後半の構成する内容が、問題だと思います。前半は「人権」について。「精神的自由権」「経済的自由権」「社会権」と様々な論点があり、それぞれについて、細かい論点があります。しかも、全く異なる解釈について、比較内容をしっかりと覚えていないと、どちらがどのような内容だったのか混同してしまいます。もう一点が、「合憲か違憲かの判断」です。施行された法律に、バンバン違憲判断をしていては、世の中が混乱してしまいます。ほとんどが合憲判断となりますが、その判旨の判断理由をしっかり覚えていないと最近の択一問題では対応できない場合があります。ご存知の方も多いと思うのですが、判旨を見ると2段階になっています。この組み合わせを正確に覚えていくことが大事です。

後半は「統治機構」となるのですが、前半と打って変わって「かっちり」とした内容で、穴埋め問題などで単純暗記の対応でできます。しかし、中には前半同様の論点もあります。

このように、民法のような解釈が必要な論点と、会社法のようにかっちり決まっている論点と、そのグラデーションが微妙に異なる論点が多いことが、とっつきにくい原因になっていると思います。

すでに憲法を学習した方は、解ると思うのですが、憲法とは国が国民やその他の方々に認めた権利について設定されたもので、一般の人が憲法違反で裁かれることは稀です。基本、憲法違反で裁かれるのは、国や立法で作った法律判断が対象となります。この辺りが、一般の方(法人含む)を対象とした法律とは少し異なる切り替えをしないと対応できない原因となっていると思います。

2.見落としがちな論点について

(前半:人権)

①各権利の外国人適用

➁各権利の法人適用

③私人間における人権の保障

④公務員・在監者の権利

➄(重要)公共の福祉による人権制約

⑥(重要)法の下の平等

⑦精神的自由(特に、検閲・集会の自由はしっかり覚えてください)

⑧人身の自由

⑨経済的自由権

⑩社会権

⑪参政権・国務請求権

後半につきましては、比較的かっちりした暗記分野です。その中でも論点はあります。特に、財政・地方自治は要注意です。「89条後段の公費の緩和説・厳格説」「予算の法的性質」「地方自治の保証の性質」などが挙げられます。勿論他にもありますよ。

3.択一対策として

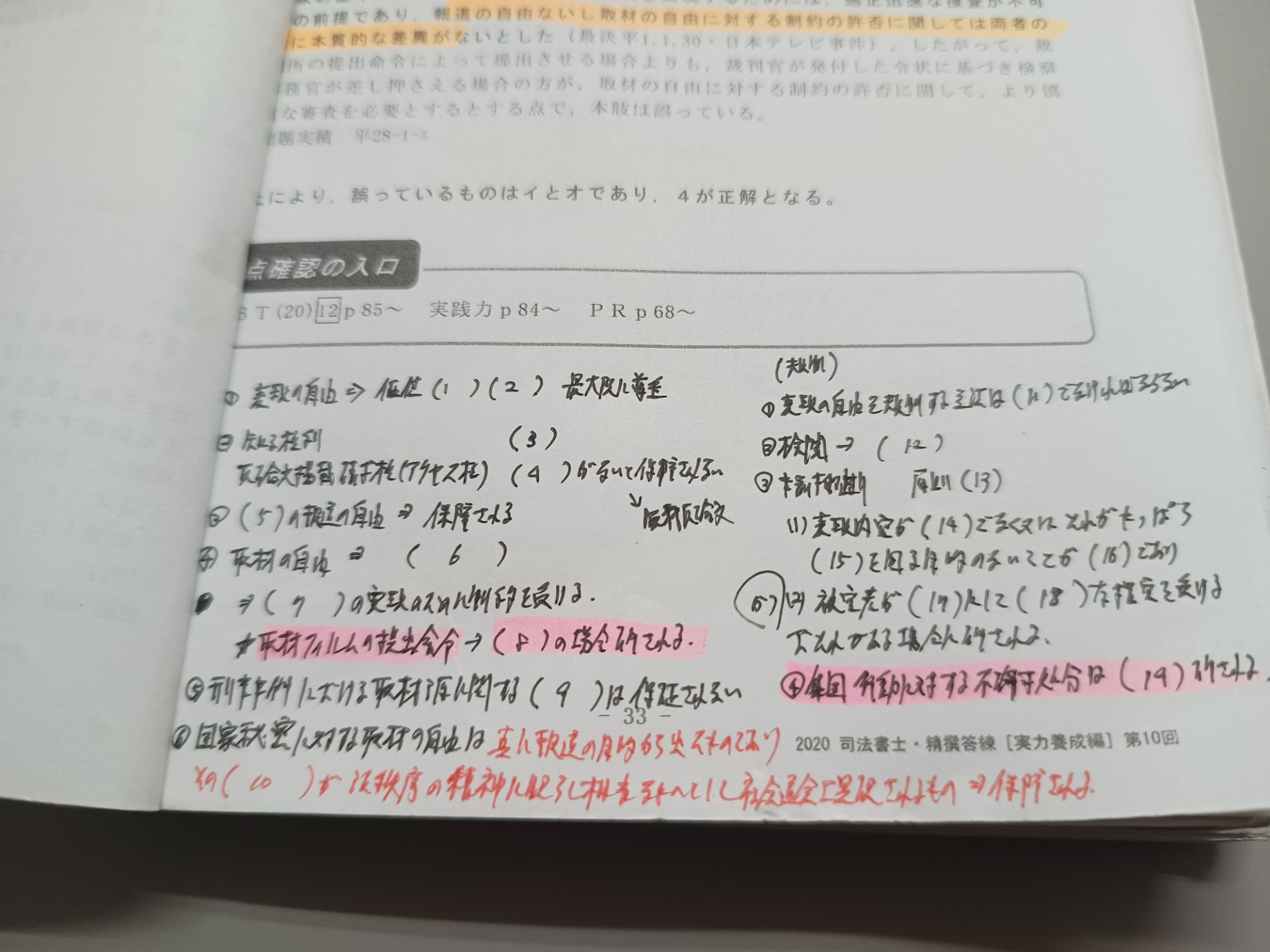

読み込みだけ、肢別問題を解くだけでも、知識として習得できる方もいますが、大半の方は、これらだけでは少し時間がたつと忘れてしまいます。それでは、どうすれば定着できるのかについて、私が実践した「穴埋め問題」を一部ご紹介いたします。

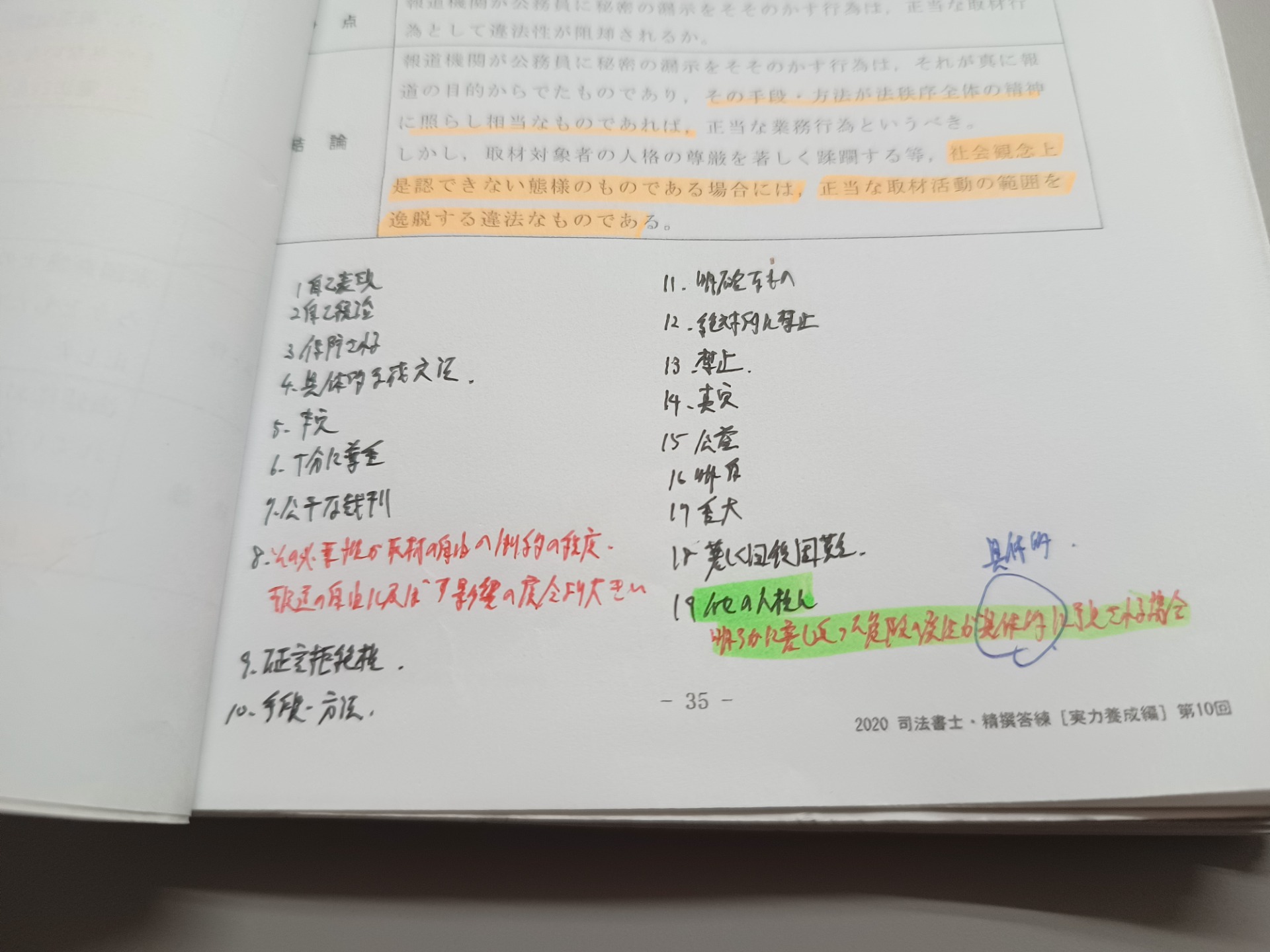

模試の択一問題の論点で、「報道及び取材の自由」についてのものです。

「①表現の自由→価値( 1 )・( 2 )最大限に尊重

➁知る権利 →( 3 )

反論文掲載請求権(アクセス権)については( 4 )がなければ保障はされない

(ヒント:無料反論文)

③( 5 )の報道の自由→保障される

④取材の自由→( 6 )

( 7 )の実現のために制約を受ける

※取材フィルム提出命令→( 8 )の場合許される

➄刑事事件における取材源に関する( 9 )は、保障されない

⑥国家秘密に対する取材の自由は、真に報道の自由から出たものであり、その( 10 )が、法秩序の精神に照らして相当なものとして社会通念上是認されるもの→保障される

(規制)

①表現の自由を規制する立法は( 11 )でなければならない

➁検閲→( 12 )

③事前抑制 原則( 13 )

㋐表現内容が( 14 )でなく又はそれがもっぱら( 15 )を図る目的のないことが( 16 )であり、かつ

㋑被害者が( 17 )にして( 18 )な損害を受けるおそれがある場合に許される

④集団行動に対する不許可処分は( 19 )許される」

さて、どのくらい答えられたでしょうか?

ちなみに、この内容をどこに書いているかと言いますと、回す道具の模試のコピーの余白に書きこんで、問題を解くたびに、穴埋め問題を解いていました。

(画像)

4.まとめ

憲法学習には、コツが必要です。他の法律の学習とは、全く違うかというとそうではなく、応用が利く部分もありますので、見極めながら学習を進めてください。

さて、穴埋め問題の答えを書いておきます。

1 自己表現、2 自己統治、3 保障される、4 具体的な成文法

5 事実、6 十分に尊重、7 公平な裁判、

8 その必要性が取材の自由への制約の程度、報道の自由に及ぼす影響の度合いより大きい

9 証言拒絶件、10 手段・手法、11 明確なもの、12 絶対的に禁止

13 禁止、14 真実、15 公益、16 明白、17 重大、18 著しく回復困難

19 他の人権に明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合

最新のブログ記事

【三豊市】実務で進める生前対策 ― 名義整理・農地・登記の具体手順

三豊市の土地・実家・農地を含む生前対策は、資産ごとの「名義整理」と「優先順位」の設定が鍵です。まずは(1)不動産の登記情報確認、(2)農地の利用承諾・権利関係整理、(3)遺言・家族信託の検討——これが実務的に正しい順序です。特に農地や山林は、早めの調査が後の負担軽減につながります。

【丸亀市】今こそ始める生前対策 — 司法書士が教える実例と手順

丸亀市での相続トラブルや、認知症による財産凍結を防ぐには、早めの生前対策が欠かせません。当事務所が丸亀市で実際に受けている相談事例をもとに、今日から始められる具体的なチェック項目と、必要書類の準備方法をやさしく解説します。初めての方でも安心して取り組める手順をご紹介します。

【徳島市・鳴門市対応】不動産の名義変更が義務に — 実務で困らない手続きと相談の流れ

相続登記は2024年4月1日から義務化され、期限を過ぎると過料が科される可能性があります。「何から始めればいいのか分からない」「書類がそろうか不安」という声も多く聞かれます。本記事では、徳島市・鳴門市で相続登記を進める方に向けて、今すぐ確認すべきポイントと実務の流れ、司法書士に相談する際の準備を実務目線で整理しました。