【2026年最新版】香川県の相続登記義務化|3年期限・罰則・今すぐやるべき対策を完全解説

香川県の相続登記は「義務」です。

相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。

司法書士試験の会社法、とくに「株式」に関する分野は範囲が広く、複雑な決議要件や条文の羅列に圧倒されてしまう受験生も少なくありません。「何から手をつけたらいいのか分からない」「一度覚えてもすぐに忘れてしまう」という悩みを持つ方も多いでしょう。

この記事では、令和3年度司法書士試験で全国4位合格を果たした「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」代表が、実際に会社法対策で活用した「株式に関する13項目の一覧表」をもとに、体系化を軸に据えた効率的な学習法を解説します。まず全体像をつかみ、その後に個別論点へと掘り下げていく——それが、合格を現実に引き寄せる鍵です。

目次

1. なぜ会社法が難しいのか

会社法は、条文量が膨大で、条ごとの横断的なつながりが求められます。また「株式会社の機関設計」によって必要な決議の種類が変わるなど、複雑な制度設計も受験生の大きなハードルとなっています。

特に「取締役会設置会社」と「取締役会非設置会社」で、意思決定の方法(取締役会か株主総会か)や、その際に必要な決議の種類(普通決議/特別決議)が異なる点は混乱の元です。

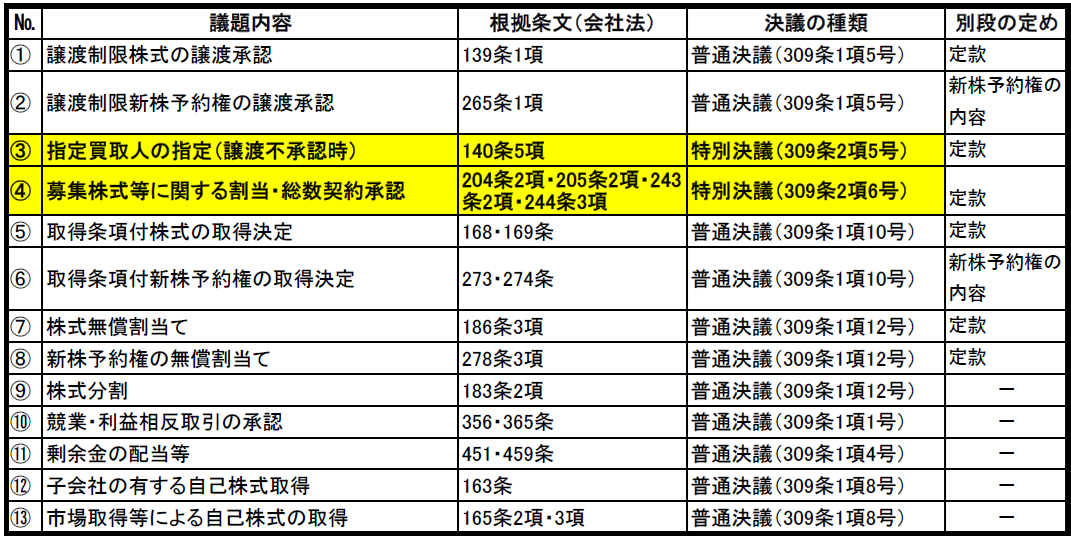

2. まず全体を掴む「13項目」の一覧表

そんな会社法学習の出発点として私が用いたのが、**「株主に影響を及ぼす13項目」**です。これは、取締役会設置会社では取締役会が決議するが、取締役会非設置会社では株主総会で決議しなければならない事項をリスト化したもので、会社法の株式関連の体系をつかむための"骨格"となります。

3. 項目ごとに見える"株主への影響"

13項目をざっくり分類すると、次のような意味合いが見えてきます。

4. 普通決議か特別決議か?判別の視点

この13項目のうち、**③と④(取得条項付株式・新株予約権の内容決定)**のみが「株主総会の特別決議」を要し、あとはすべて「普通決議」で足ります。

なぜこの2つだけが特別決議なのか。それは、株主に"負担を課す"可能性があるためです。会社が取得できる条項が設定されることにより、株主の地位が不安定になるため、より厳格な決議が求められているのです。

このように「株主に負担を生じさせるか否か」で決議の種類を判別することができ、条文を逐一見なくても感覚的に理解しやすくなります。

5. 「体系→肉付け」で記憶が定着する

この13項目はあくまで"枠組み"です。まずはこの13項目を空で言えるようにし、白紙に書き出せるレベルまで定着させることが重要です。

その後に、各項目ごとの具体的な論点を一つ一つ深掘りしていきます。たとえば:

など、論点の肉付けが必要になってきますが、最初に13項目を頭に叩き込んでおけば、「これはどの論点に属する話なのか」がすぐに判断できるようになり、知識が整理されます。

6. 応用編:組織再編にも通じるアプローチ

この「体系→肉付け」のアプローチは、組織再編(合併、会社分割、株式交換など)にも応用可能です。たとえば組織再編にも、必要な書類や決議要件をまとめた基本表があります。

それを最初に暗記し、論点ごとの肉付けをしていく流れは、株式と同様です。

7. 自分に合った学習法を見極めよう

市販のテキストや通信講座は、多くの場合、目次順に説明されており、細かな論点が次々と出てきます。しかし、そうした順番通りの学習では、全体像が見えないまま細部に入ってしまう危険性があります。

「体系が頭に入っていないのに細部を覚えようとする」——これは、記憶の定着効率を大きく下げます。

頭に残らないと感じたら、まずは体系的なまとめからスタートする方法に切り替えてみましょう。

8. まとめ:まずは「13」がスタート地点

司法書士試験の会社法は、取っつきにくさがある一方で、体系的に学べば得点源にもなり得る科目です。その第一歩として、今回ご紹介した「株式に関する13項目」を学習の柱に据えることを強くおすすめします。

この13項目を空で言えるようにする → 論点を肉付けする → 応用分野へ広げる

この流れで進めれば、会社法の"霧"が晴れ、合格に向けた確かな道が見えてくるはずです。

香川県の相続登記は「義務」です。

相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。

遺言書の必要性は家庭の事情だけで決まるものではありません。

地域の不動産事情、家族構成、人口構造によって相続トラブルの発生パターンは明確に変わります。

宇多津町の生前対策は

①不動産の名義確認 ②遺言書作成から始めるのが最優先です。

遺言書を作るべきかどうかの判断は、形式論ではなく個別事情の整理によって決まります。相続相談の現場では、資産額よりも不動産の性質や相続人構成が難易度を左右するケースが多く見られます。本記事では香川県17市町および徳島北部を念頭に、実務経験を基に遺言書作成判断の視点を整理します。