香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

「デジタル遺産の管理」できていますか?

「デジタル遺産」、つまり被相続人が使用していたパソコン、スマホの中にあるデータやアプリといったものを指します。このデジタル遺産について、終活における対象の一つになっています。これらのデジタル遺産の管理、そして、自身が亡くなったときのための準備は、できていますか?本日は、この点について、お話をしていきたいと思います。

目次

1.デジタル遺産とは

2.デジタル遺産管理をしなければいけない理由

3.終活においてデジタル遺産の取り扱い

4.まとめ

1.デジタル遺産とは

①金融口座

㋐ネットバンク・非通帳口座

㋑仮想通貨

㋒FX取引のアカウント

➁ポイント

㋐各種サービスポイント

㋑マイレージ

③有料会員サービス

㋐オンラインサロン

㋑動画サブスク

㋒音楽サブスク

④その他

㋐電子マネー

㋑通販サイトのアカウント等

などが挙げられます。

※生前の写真データやデジタル文書等も含みます。

2.デジタル遺産管理をしなければいけない理由

以前、遺言書作成のセミナーを開催したときに、この「デジタル遺産」についても解説をしました。皆さん、その場ではよく話を聞いてくれるのですが、実際に対策をその後したかというと、多くの方が実行されていませんでした。その時、セミナーに参加された方にお話を聞く機会がありましたので、なぜ対策をしないのか聞いてみました。

「先生、私は元気です。まだまだ早いですよ。今はやる必要ないでしょう。」とおっしゃられました。その方は、78歳です。果たして、まだ早いのでしょうか。あまり無理強いはできませんので、これ以上はお話はしませんでした。遺言書のブログでもお話をしましたが、平均寿命は80歳を超えていますが、健康寿命というものは70歳中盤から急激に衰えてきます。つまり、何事をするにも、ある程度体力を使いますので、70歳を超えた方には、遺言書作成を進めております。このデジタル遺産も「エンディングノート」などを活用して、残されたご家族に知らせておくのが、本当は良いのですが。

今まで、様々な方を見てきましたが、その中でこういった生前の対策を70代前半で実施されている方をあまり見かけません。相続税対策の「暦年贈与」についても、令和6年1月1日から、巻き戻し期間が3年から7年に引き伸ばされ、早めに対策をしないと、せっかく贈与しても、その効果は薄くなってしまいます。この理由も、まだまだ元気だからとおっしゃる方が多いです。病気になってから対策をしても、最初のアクションが一番体力を使います。途中であきらめたり、できたとしても漏れがあったりします。

終活の基本は、先延ばしにせずに、初めの一歩を早めに作成しておくことです。その後、修正の作業は、格段に楽になります。

3.終活においてデジタル遺産の取り扱い

デジタル遺産の中でも、財産的価値のあるものについては、当然に相続財産の対象になります。ですので、パソコンやスマホのパスワードを家族と共有するか、エンディングノートに書いておく必要があると考えます。しかし、多くの方が、生前に家族とパスワードを共有したくないとおっしゃる方が大半です。これに加えて、エンディングノートなども作成していなければ、何かあった場合、電子機器のパスワードがわからず、必要な手続き(サブスク契約の解除等)が取れなくなるといったことが想定されます。パスワードロック解除に多額の費用を要したり、株式やFX、仮想通貨などの取引をされている場合には、ロック解除に時間を要すると、下落局面などでは、多額の損をしてしまう可能性もあります。

4.まとめ

相続対策でいうところの生前とは、かなり長い期間が想定されます。多くの方が、亡くなるもしくは、認知症などの意思能力が亡くなる前と思っている方が大半を占めていますが、元気な今こそ、終活の絶好の機会であることを周知いたしたく、今回の記事を書きました。

遺言書やエンディングノートなどの記録の作成は、第一弾がハードルが高いです。その後、加筆や修正については、格段にハードルは低くなります。完成形でなくてもいいので、まずは第一弾の記録を残してみてはいかがでしょうか。

アイリスでは、終活や遺言書の作成サポートについても、ご相談を受け付けております。要予約とはなりますが、アイリスの無料相談会をぜひご活用ください。

最新のブログ記事

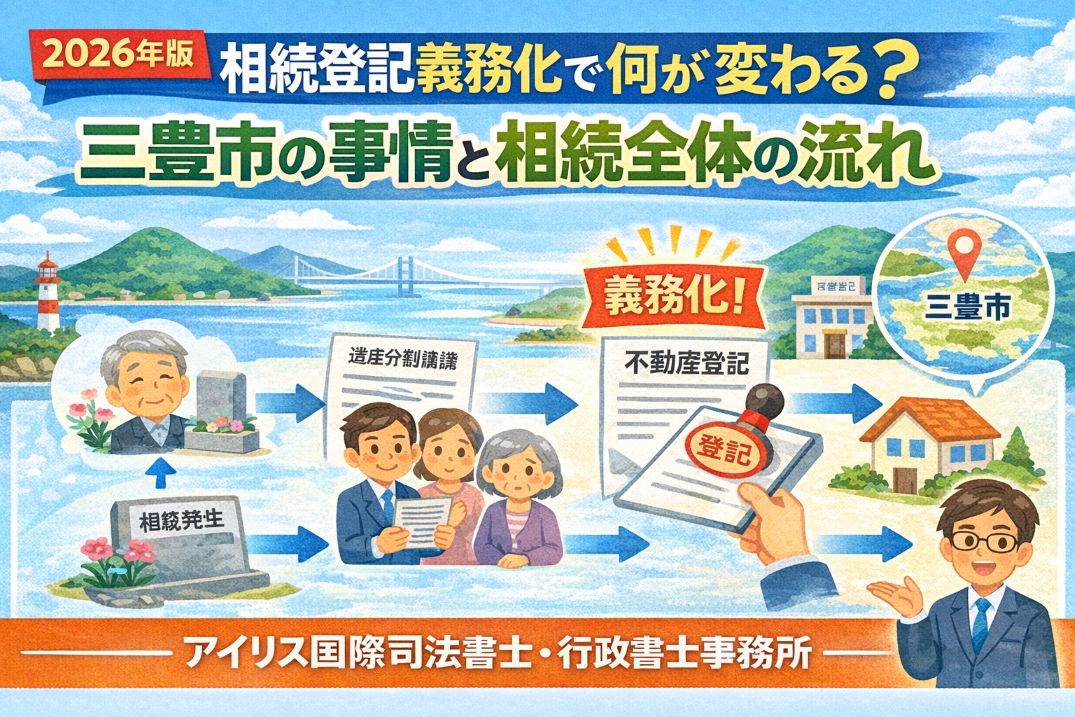

【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ

結論からお伝えします。

相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から

「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

結論からお伝えします。

高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。

「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。

【2026年版】香川県で「相続登記 義務化」を乗り越える方法|実務対策と8つの手順

結論から申し上げます。

相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。