香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

空き家問題について(香川県高松市)

以前、司法書士事務所を立ち上げる際に、スタートアップ補助金申請のために、高松市の空き家問題について調べ、事業計画を作成したことがあります。その際、気づいた問題点などを解説しています。

目次

1.空き家発生のメカニズム

2.高松市の空き家戸数の推移

3.高松市の空き家に対する具体的な取組

4.高松市のパンフレット(「相続」が適切な空き家管理のカギです)

1.空き家発生のメカニズム

空き家発生のメカニズムについて、空き家は、様々な要因が複合的に影響して発生しますが、大きく分けると以下のようなものがあります。

①社会情勢の要因:人口減少、高齢化、家族構成の変化、若年層の流出など

➁住宅の要因:住宅ストック数の増加、新築志向など

③所有者等の要因:管理意識の希薄化、経済的な余裕の欠如、家財の処分や売却への躊躇相続による権利関係の問題など

④制度面の要因:相談体制や支援制度が不十分、固定資産税や強制措置に関する問題など

これらの要因は地域や物件によって異なりますが、一般的には所有者と利用者との間に情報や価格などでミスマッチが生じることで空き家が発生しやすくなります。

2.高松市の空き家戸数の推移

高松市の空き家戸数は、2003年から2018年までに約1.5倍に増加し、37,800戸となりました。空き家率も18.1%と全国平均より高くなっています。

空き家の増加は、人口減少や核家族化などの社会的要因や、住宅の老朽化や相続問題などの個別的要因によるものです。空き家は防災・防犯・景観などの面で地域社会に悪影響を及ぼす可能性があります。

私が、司法書士試験合格後の配属研修で訪れた司法書士事務所の近隣で、2日連続で放火事件がありました。放火事件というと、夜間早朝というイメージはありますが、日の出からお昼の午前中に発生していました。結局、犯人は特定されつかまりましたが、いずれも空き家への放火でした。

このようなリスクを回避するために、高松市では、空き家対策として、住宅ストックの有効活用や住宅の適正管理に対する支援を行っています。

3.高松市の空き家に対する具体的な取組

高松市では、空き家等の適切な管理や活用を促進するために、以下のような事業を行っています。

①空き家等マッチング事業:空き家等の所有者と利用者を宅地建物取引業者を通じて結びつける事業

➁老朽危険空き家除却支援補助制度:周辺環境に悪影響を及ぼす老朽危険空き家の除却費用の一部を補助する制度

③空き家バンク:空き家等の情報を提供するウェブサイトで、空き家改修補助制度も利用できる

これらの事業は、高松市が定めた条例や国が定めた特別措置法に基づいて実施されています。

4.高松市のパンフレット(「相続」が適切な空き家管理のカギです)

パンフレットには「空き家は個人の財産であり、管理は所有者等の責任です」と明示されています。

民法第717条によれば、法律上はこのような空き家については、所有者等の責任となります。「何か」が起こってからは手遅れになります。他人事ではありません。

専門家への相談として、高松市では専門家による相談会が実施されています。ぜひご活用ください。

詳しい連絡先につきましては、パンフレットPDFをご参考してください。

もちろん、アイリスでもご相談を承りますので、是非無料相談をご活用ください。

空き家問題関連トピック

【2026年版】善通寺市で失敗しない生前対策|弁護士・司法書士が伝える実務ノウハウ

結論から言えば、生前対策の成否は「手段の選択」ではなく、「順序と専門家の関与」で決まります。

善通寺市でも、遺言・家族信託・任意後見といった制度を"部分的に"導入した結果、かえって手続きが複雑化するケースが後を絶ちません。本記事では、2026年時点の法制度を前提に、弁護士・司法書士の実務経験から、生前対策を失敗させないための考え方と具体的プロセスを整理します。

【2026年版】高松市の生前対策を完全解説|司法書士が現場で教える失敗しない進め方

結論:

高松市の生前対策は「遺言・財産の見える化・判断能力低下への備え」の3点をまず整えることが重要です。

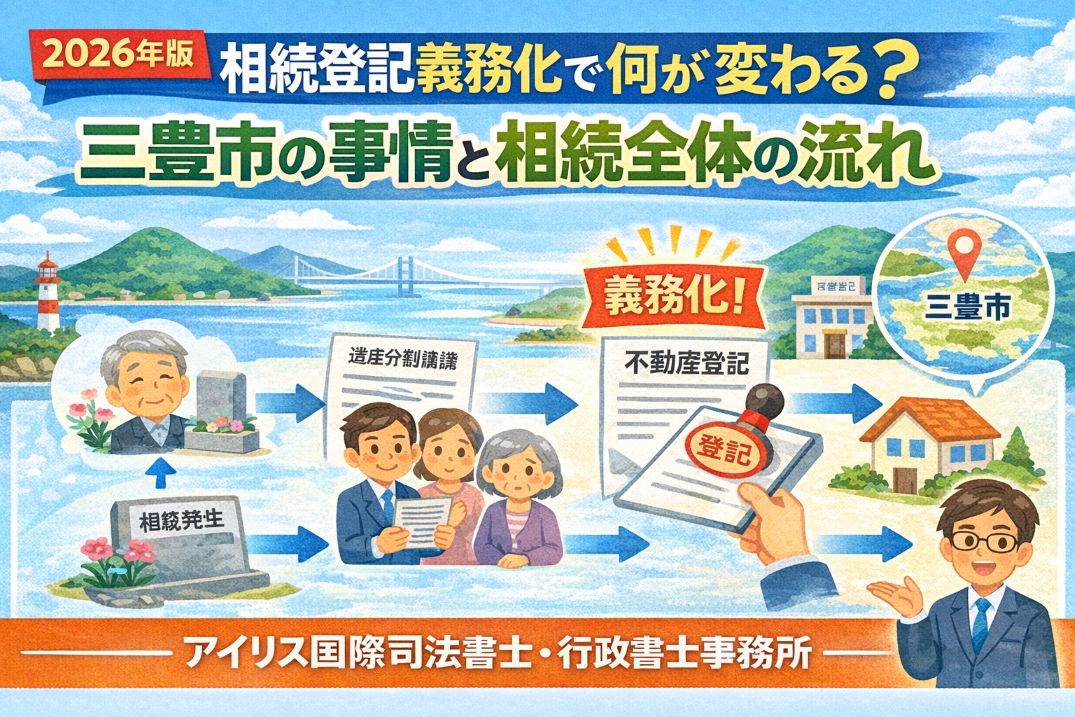

【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ

結論からお伝えします。

相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から

「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

解決事例

登記手続きは「点」だけど、人との関係は「線」や「面」にもなる──相続業務から見えてきたこと

こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。

36:突然亡くなった結婚前の夫のNISA口座の調査

先日、ご相談で、結婚間近の男性が、婚約者にデジタル資産をあげたいと言っていたので、亡くなった男性のご両親から、その調査方法についての問い合わせがありました。

35:固定資産税評価証明書について

相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

34:行政区画の変更で地番が変わらず住所が変わった

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。